医学部の面接試験のよくある質問と答え方を徹底解説!【回答例付】

本ページでは、医学部入試の面接試験でよく聞かれる質問とその答え方をご紹介します。実際に医学部入試の面接試験で聞かれた質問を多く取り扱いました。ぜひ、最後まで読んで面接試験にお役立てください。

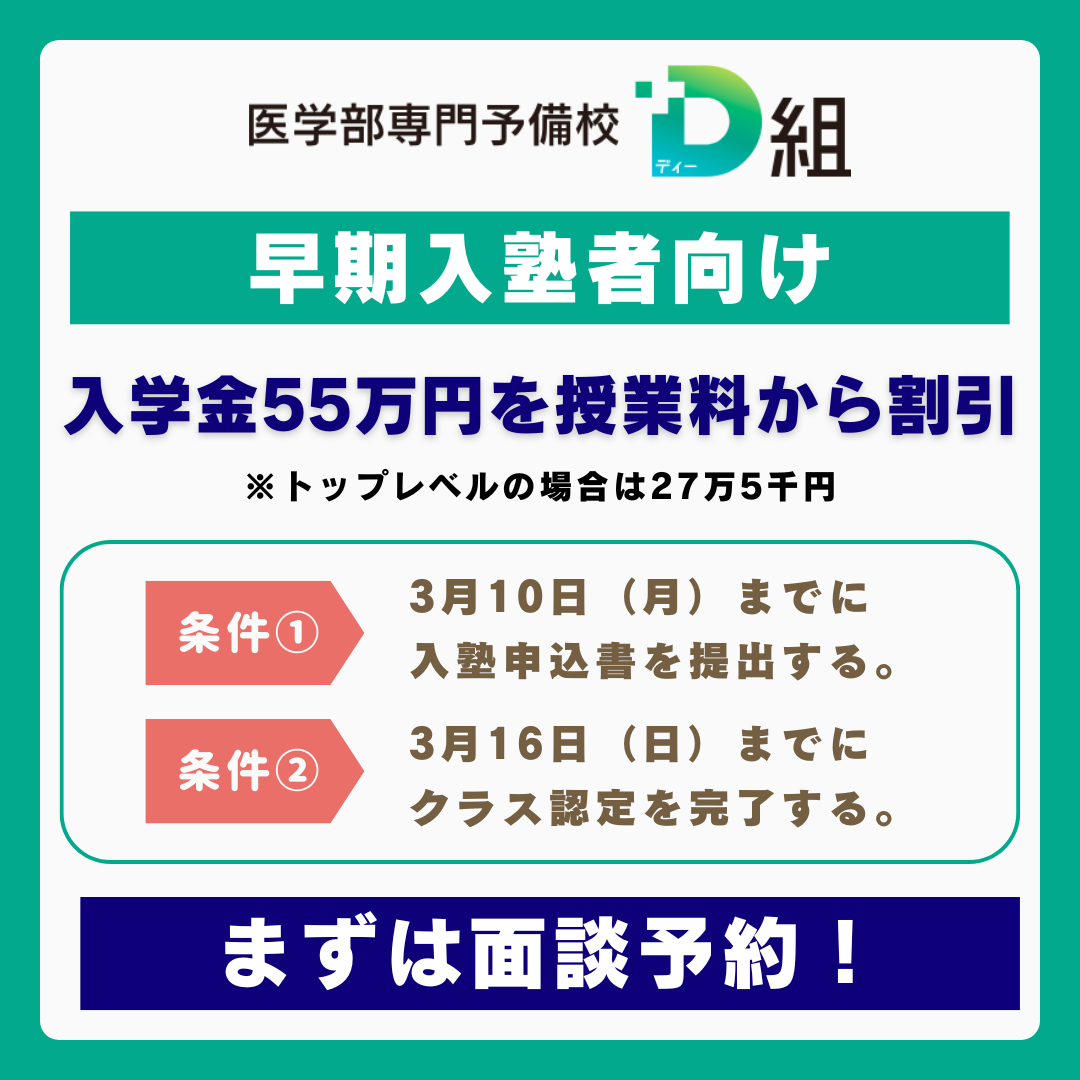

この記事の他にも、医学部専門予備校D組では、医学部受験生にお役立ち情報を多数公開しております!

七沢校舎長による医学部受験のアドバイスを他にも知りたい方は、こちらをチェック!

頻出質問21個! 合格に近づく回答例を一挙紹介!

Q:あなたにとって高校時代はどんな意味を持っていますか。

A:よき指導者とよき友人に出会うことができました。人生観について話し合ったり、読書の話から哲学的なことを議論したりすることができ、人格形成において有意義な時期でした。また、医学部進学を決意するに際し、将来のことを真剣に考え始めた時期でもありました。

出身校について尋ねることもありますが、 その目的の一つは、自分の属している組織や団体に対して、帰属意識、 忠誠心を持っているかを確認することでもあると思います。

Q:学科試験はどうでしたか。

A:英語は、最初の読解問題の語彙レベルが高く、読むのに時間がかかり、選択肢を吟味する余裕がありませんでした。ですから、自信はありません。

数学は大問の2番は求めるべき面積の図形の把握に手間取りました。さらにその後の計算が複雑で、最後まで解答できませんでした。

物理は良くできたと思いますが、化学は気体の圧力の問題で計算に時間がかかり、見直しができなかったのが心配です。

できるだけ具体的に答えましょう。きちんと振り返りを行なっていることをアピールします。面接官が深くは聞きたがっていない場合もあるので、だらだら説明しないことがコツです。

Q:あなたにとって理想の医師とはどんなものですか。

A:姿勢としては、常に研鑽に励むことです。医学・医療の分野は学ぶべき事が無限にあると言っても過言ではないと思います。

また、元日本医学教育学会の中島宏昭先生の講演会で教わったことなのですが、患者さんとの関係においては、「共感できる」(CureからCareへ、そしてShareへ)医師だと思います。同じ診断や治療にしても、患者さんの立場やご家族の意向を想像しながら、どうしたらその人が一番治療に前向きに臨むことができるかを考えて言動や行為をすることが大切だと思います。

そのためにも、日頃から読書をしたり、人間や社会について学ばなければならないと思います。

Q:腕はよいが人間性が低い医師or腕は悪いが人間性が高い医師。どちらになりたいか。また、どちらに診てもらいたいか。

A:難しい問題ですが、私は、どちらかと言えば前者です。腕がよいことで患者が救えるならその方がいいからです。ましてや、医師はプロフェッショナルであり、その価値は専門性の高い知識と技術によって担保されるからです。

しかし、どんなに腕がよくても救えない命や治らない病気はあると思います。医師の仕事には病気を治すだけでなく、患者に希望を持ってもらえるよう精神面のサポートをすることが含まれると思います。

ましてや、死を前にした患者やその家族に対峙するとき、医師の人生観(死生観)、つまり人間性が問われると思います。病気を治してもらいたければ前者、精神的なサポートを必要とするなら後者の医師にかかりたいです。

Q:あなたの長所と短所を教えてください。

A:長所は一度決めたことは、真面目に努力を積み重ね、最後までやり遂げることです。多少のことではへこたれない自信があります。

一方、短所はたくさんあるのですが、 強いて言えば、 要領が悪いことです。短所の克服については、日頃から要領のよい友人の学習方法を真似してみるなど、自分より優れていると思われる他人の模倣によって克服するように努めています。

どこまで自己分析ができているかが重要です。ただし、客観的な自己分析をするようにしてください。

短所は隠す必要ありません。短所については、改善方法を言えるようにしましょう。

長所、短所はできればエピソードも話せるようにしてください。

Q:将来何科に進みたいか。

A:まだ医学の勉強をしていないのではっきり決っていませんが、今のところ興味のあるのは小児科です。

日本は、超高齢社会を迎え、同時に深刻な少子社会でもあります。少ない子どもが健康で健全でなければ社会も健全に保たれません。これからの社会を担っていく若い世代を心身共に健康に保つことが非常に重要なことだと考えるからです。

また、医学が発展した結果として、超重症児が増加していると聞いています。 NICU(新生児集中治療室)は慢性的に満床で、PICU(小児集中治療室)はまだまだ足りていません。医療の助けがなければ生きて行けない小児をどのように社会でケアし、 支えていくかが今後の課題だと思います(在宅ケアをサポートする体制作りや、レスパイトケアの施設の整備など)。

Q:10年後のあなたは何をしていると思いますか。

A:順調にいけば後期研修を終えている頃なので、ようやく自分の専門分野で独り立ちし始める時期だと思います。

県内の病院で各科の臨床経験を積みつつ、大学院に進学し、 研究にも何らかの形で関わっていたいと思います。(または、◯◯科の専門医を目指して猛烈に頑張っていると思います。)(できれば貴学の◯◯センターで働いていたいと思います。)(女性は結婚、出産、育児についても答えることもあるだろうが、むしろ家族計画よりも、 医療者として一人前になることを優先しているとはっきり言い切った方がよいかも)。

Q:20年後あなたはどうしていると思いますか。

A:年齢ですと40歳少し前ですが、おそらく医師としては、研究にも携わりながら専門医になり、充実した仕事ができるようになり始めているのではないでしょうか。

男子バージョン:できれば大学またはその関連病院に残り、第一線で活躍していたいと思います。さらに、 後進の指導にあたれれば嬉しいと思います。

もしかしたら、医療行政の仕事に就いて、国内の役所やWHO関連の国際機関で働いているかもしれません。

女子バージョン:プライベートでは結婚をして子どもが何人かいればいいと思っています。もちろん、子育ても一段落ついて、バリバリ仕事をしていると思います。

とにかく、家庭も大切だがたくさんの時間と労力、外部からのサポートのおかげで医師となるのだから、何よりも医療人としての仕事を優先する、くらいの覚悟を見せたいところです。

また、20年後の日本は、ますます少子高齢化が進み、人口減少が問題となっていると思います。

労働力の確保からも海外からの移民が増えていることでしょう。

様々な文化的政治的宗教的背景を持つ人たちと関わるための多様性を受け入れる姿勢が求められていることと思います。医療スタッフの中にも外国人がいるかもしれません。スムーズな連携を取れるようになっていればいいと思っています。

Q:大学に入ってやりたいことはありますか。

A:これまで続けてきた、発達障害の子どもと活動を共にするボランティアは是非続けたいと思っています。

その他、医学部は比較的特殊で閉鎖的な環境だと思います。1学年の人数も100人程度で他の学部に比べで少ないと思います。

その点で、視野を広く保つためにも、アルバイトや旅行などの機会をできるだけ作りたいと思います。また、できる限り良書にあたり、教養を身につけたいと思います。〇〇県や地域(大学のある地域)の歴史や風土についても学びたいと思います。

Q:良き医師になるためには何が必要だと思いますか。

A:まだ医学の勉強をしていないので、詳しいことは分かりませんが、医学・医療の分野は日進月歩と言われており、一生勉強し続けないといけないと思います。

また、病める人の支えとなるには、相手に共感する力が必要だと思います。そのためにも、読書や様々な社会活動を通して想像力を鍛えることが大切だと思います。

Q:医師じゃなかったら何の職業を目指す?

A:①医師以外であれば、物理分野、特に原子物理の研究者を目指していたと思います。

理由は2つあります。

一つは物理の中でも原子物理が特に好きで、興味のある分野であるからです。

もう一つは、原子物理学が、環境問題やエネルギー源の枯渇問題などの解決への大きな貢献が期待されうる分野のひとつであるため、大変やりがいを感じられるのではないかと考えたからです。(より大きなエネルギーを、核廃棄物を出すことなく生成する水素の核融合の研究等)

Q:英語を学ぶのが必要な理由は?

A:まず一番にあげられるのは、英語で論文を読め、書けるようになることだと思います。

医師は、いつまでも学ぶ姿勢を忘れないことが大事だと思うので、論文を読んで勉強する際に、ある程度の英語力を持っていることはとても役立つのではないかと思っています。

他には、英語で開催される学会などに参加する際も、英語が堪能であることは、 プレゼンでの説得力を増すでしょうし、 参加者とディスカッションをする際も意思疎通がしやすく、必要なことだと思います。

Q:なんで医学部を志望しているのに物理を選択したの?

A:生物はいわゆる応用科学なので、さまざまな分野における基礎科学を充分に理解してから学ぶのが良いのではないかと、進路選択の際に学校の先生から助言を受けました。

たとえば、細胞膜電位、 神経伝達や心臓の拍動は電気分野、放射線治療は原子物理分野、脳波や目のレンズの構造は波動分野、といったように、医学には物理分野が大きく関係していると思います。

Q:親友と友人の違い、親友はいるか。

A:一般的には本当に相手と理解し合えているのが親友でしょうが、自分自身を理解するのも難しいのに、他人を理解するのはなかなか難しいと思います。

私は、個人的には、喧嘩をすることができ、そしてその後すぐに仲直りできる友人が親友だと思っています。そういった意味での親友は1人います。

以前、「真の友人関係には競争がない。つまり相手に求めるものはない。そのような友情関係は決して重荷になることはなく、代わりに心の平穏が保たれる」と書いた本を読んだことがあります。

Q:給食費も払えず、まともな医療を受けられないほど貧しい子どもたちがいるが、一方で中国の富裕層とか高いお金を払って最先端の医療を受けているという現状をどう思うか。

A:理想的には医療の下に人は皆平等であるべきだと思います。

しかし、先端医療は医療費も高く、それを社会保障で全てまかなうことは現実的に不可能だと思います。

そこで、セーフティーネットとしての最低限の医療は社会保障でまかない、高額医療は自己負担の割合を高め、できるだけ社会補償費用を逼迫させないようにするべきです。

その意味で、飛行機で同じ目的地に行くのに、エコノミークラスが安く設定できるのは、ファーストクラスやビジネスクラスで高額な費用を払ってくれる乗客がいるように、医療もサービス業として利潤を生む分野が増加すれば、その利潤から最低限の医療提供を維持することに還元することができると思います。

Q:日本の医療費は年々増大していますが、どうしたら医療費を抑える事ができると思いますか。

A:まずは予防医学の普及です。長野県は佐久総合病院が中心となって予防に力を入れ、地域住民への教育を徹底した結果、医療費は減少し、長寿日本一の県になりました。

さらに考えられる事は、無駄な検査を減らす事、東洋医学(漢方など)を活用する事、一方、患者の側は軽微な体調不良で大病院での受診は避ける事など、医療機関側も、患者(利用者)側も医療費削減についてそれぞれの責任を自覚することが大切だと思います。

往診や在宅医療も推進していく必要があると思いますし、私自身、そのような医療に従事することが目標です。

Q:日本人の死因を高い順に答えてください。

A: 1位 悪性新生物(癌)、2位 心疾患、3位 老衰、(4位 脳血管疾患、5位 肺炎)です。

高齢化が進み、肺炎の順位が上がってきた事に注意(誤嚥性肺炎、 コロナ関連など)。

Q:医療ミスをなくすためにはどんなことが必要だと思いますか。

A:事故につながる小さな出来事、つまりミスになってない出来事をきちんと把握し、事故になる前に対策を講じることが大切だと思います。

リスクマネージャーなど専門部署を設置し、ミスにつながる小さな出来事を逐一報告し、その原因を追及し、対策を講じる必要があると思います。

cf.) ハインリッヒの法則:1件の大きな事故・災害の裏には、29件の軽微な事故・災害、そして300件のヒヤリ・ハット(事故には至らなかったもののヒヤリとした、ハッとした事例)があるとされる。重大災害の防止のためには、事故や災害の発生が予測されたヒヤリ・ハットの段階で対処していくことが必要である。危険予知訓練なども参照のこと。

Q:安楽死と尊厳死についてどう考えますか。

A:安楽死は積極的に相手を死に至らしめることで、尊厳死は消極的つまり延命処置を停止することで自然死を迎えさせることだと理解しています。

ただ、良いか悪いかを判断する前に、もし、患者が安楽死や尊厳死を口に出したのなら、それがなぜなのかを考える必要があります。

もしかしたら、治療が著しく苦痛なのかもしれませんし、生きることに絶望している可能性があるからです。

そのような場合は、なんとかして患者が生きる希望を持てるようになるにはどうしたらよいかを考えるのが先決です。

それがどうしてもできない場合は、本人とその家族がどのように「死」を認識しているかをよく理解して、本人の人生の閉じ方についてよく話し合うことが大切だと思います。

もちろん、医師は、医療行為としていずれの方法を選ぶにしても、ガイドラインに準じて適切に行わなければならないと思います。

Q:脳死・臓器移植についての考えを聞かせて下さい。

A:脳死による臓器移植は、不治の病を治す方法としては画期的な方法であり、それによって命が救われる患者さんが増えることは良いことであると思います。

ただ、臓器は数が限られているため提供を待つ側からすると、早く提供して欲しいと思うあまり、脳死の人の家族に対する過度の重圧をかけることになりかねません。

提供する側の家族は、脳死状態から回復する可能性をたとえわずかでも期待しているものだし、理屈では脳死状態が不可逆であると分かっていても体温もあり、呼吸もしている肉親から臓器を摘出することには抵抗感があることは否めないので、提供を促す者はそのデリケートな心境をよく認識して、時間をかけて説得することが必要とされると思います。

臓器移植コーディネーターの仕事とは主にそういうことだと思います。また、再生医療の飛躍的な進歩は、この問題を解決する最も有力な鍵であると思います。

Q:最近気になるニュースは何ですか。

A1:昨年の日本の出生数が80万人を下回り、死者数が約150万人を超えたことです。前年比で80万人以上という極端な人口減少だと感じ、ちょっと恐い感じがしました。これからは人口維持のために益々海外からの移民を受け入れることとなるでしょうから、医療や福祉もそれに対応しなければならないと思います。

A2:イスラエルとパレスチナの紛争です。自国の利益を優先するあまり侵略や支配という手段に訴えるのは愚かなことだと思います。また、支援という隠れ蓑を利用、 またはそれに便乗して経済的利益を得る国が存在することも残念です。

A3:日本の治安が悪くなっているというニュースを見て、経済力の低下が貧困層を生み、結果犯罪が増加する。典型的な状況に陥っていると思います。健康と安全を守るための思い切った政治改革が必要だと思います。まずは、経済格差をなくすこと。防衛よりも福祉に予算を回さなければならないと思います。

A4:アメリカ大統領選挙で、 ハリス氏が負けたことです。自由の国の象徴であるアメリカでもまだ女性大統領が当選できない、 ガラスの天井は破られなかったことが印象的でした。

この記事を書いた人

この記事の他にも、医学部専門予備校D組では、医学部受験生にお役立ち情報を多数公開しております!

七沢校舎長による医学部受験のアドバイスを他にも知りたい方は、こちらをチェック!