東京慈恵会医科大学物理(2024年度/一般)-入試情報

出題形式

論述(100%)

試験時間

理科2科:120分

難度(5段階)

4.6(難しい)

分量(必要時間)

60分(標準)

合格に要する正答率予想

50%

大問数

2問

出題内容

第1問:角運動量と光子スピン,

第2問:相対論的電磁気学・E×Bドリフト・磁気単極子

求められているもの

高校教科書範囲に囚われず,物理学に関して普段から進んで考察・研究し,説明する訓練を行っていなければまったく歯が立たないような設問が多い。広く深い知識に加えて,それを他者へ伝えようとする姿勢を有する学生を求めていると考えられる。

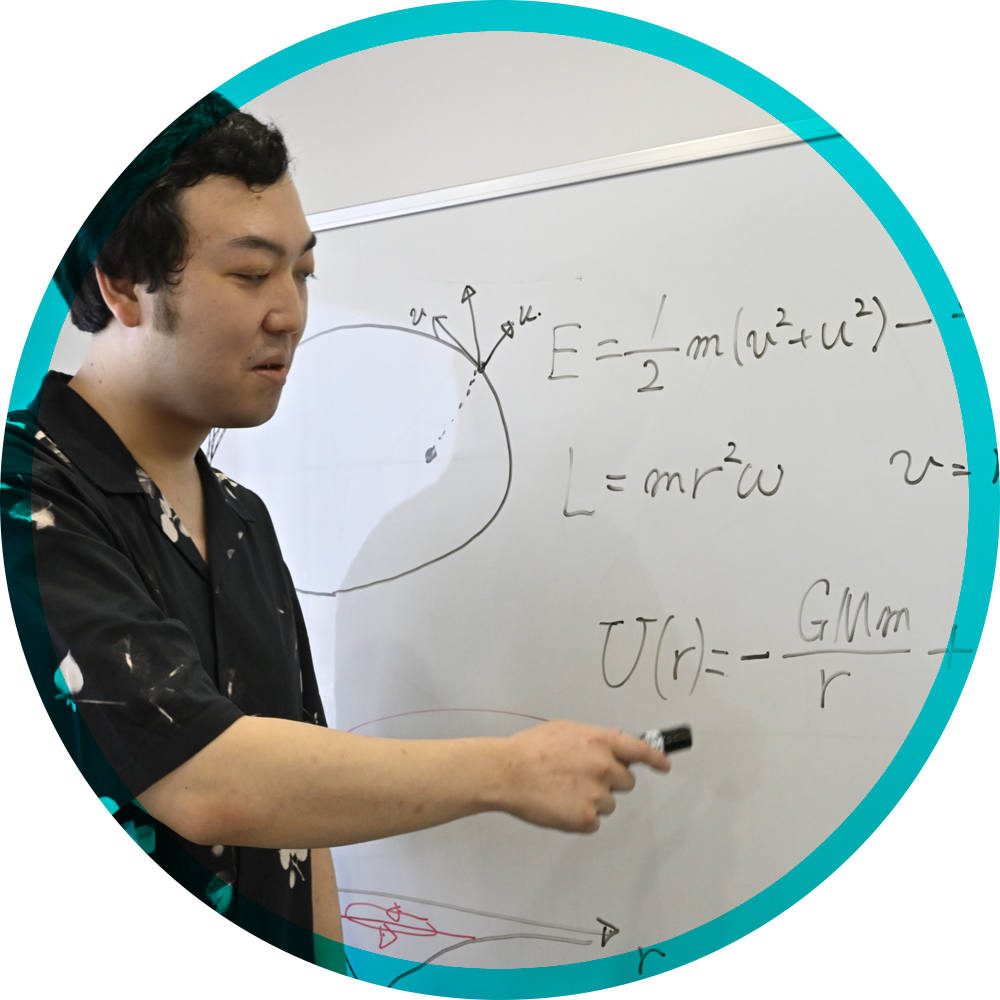

今月は医学部専門予備校D組物理科講師の岡田 裕行先生に東京慈恵会医科大学物理の入試対策をお聞きしました。

高校物理の教科書の範囲を超える出題内容

岡田 裕行先生,よろしくお願いいたします。早速ですが近年の東京慈恵会医科大学の物理には特別な傾向はありますか。

ここ2年の東京慈恵会医科大学の物理の入試問題では「量子力学」,「相対性理論」を背景とした問題が非常に多く出題されていることがひとつの大きな特徴です。具体的に,以下に特徴的な問題テーマを挙げます。

- 2024年度 第1問

「角運動量とその量子化(量子力学)」 - 2024年度 第2問

「異なる慣性系における電磁気現象の関係(特殊相対性理論)」 - 2023年度 第2問Ⅰ

「異なる慣性系における電磁気力の関係(特殊相対性理論)」 - 2023年度 第2問Ⅱ

「光のドップラー効果と静止エネルギー(特殊相対性理論)」

こういったテーマは高校物理の教科書では詳しく扱われないものの,現代物理学には欠かせないものです。もちろん,これらの分野に深く習熟していることを前提に入試問題が作られているわけではありませんが,何の背景知識もなく解答していくことには相当な困難を伴います。

もうひとつの大きな特徴としては,言葉による記述を重視している点です。2024年度の問題では記述問題が全設問の約半分を占めていた上,その表紙に「記述問題では,記述内容の深さや脈絡の豊かさに加えて,それを筋道立てて他者に伝える姿勢を重視する。」と明確に説明されていました。

少し遡った2014年度から2022年度までの入試問題は,ここ2年とは異なり,医学・生物学に絡めた問題が1大問は含まれていました。その場で初見の概念を理解し,問われていることに答えることが求められていた,という点でここ2年の傾向とまったく異なるというわけではありません。

幅広く何事にも興味を持ち,疑問を持ち,そこから学び,人に伝えてほしい

岡田 裕行先生としては,その傾向にはどういった大学の意図が現れていると想像されますか。

物理学は多くの人間に向いていない学問です。私もそうですが,一生のすべてをかけてもすべての物理現象を完璧に理解することはできないでしょう。ですから,たかだか数年間物理に触れただけの受験生に対して,どんな問題にも正確に答えることを大学が要求しているとは思えません。高校教科書範囲を超えた内容を出題しているのだから尚更です。

では,東京慈恵会医科大学はどのような姿勢を求めているかといいますと,次のように推察されます。

- 学んだ物理を身の回りの現象や科学技術と関連付けて考えてみようとする姿勢

- 普遍的に成り立つ物理法則・原理を基礎から理解しようとする姿勢

- そしてそれを言葉で人に伝えようとする姿勢

大切なポイントは正確に理解していること,人に誤りなく伝えることではないということです。考えたことがないことをその場で考え,自分なりの考察を自分の言葉でアウトプットする力を求めているのだと考えられます。身の回りをよく観察し,自分で問いを立て,検証し,学び,それを人に伝えるという一連の流れを普段から実行し続けていないと,この力は身につきません。

深いレベルまで自問自答し,できれば人に説明する機会を

現在,まだ合格水準に足りていない受験生が東京慈恵会医科大学医学部の合格水準に達するための努力としてはどういったものが考えられますか。

東京慈恵会医科大学の物理の入試問題は,「高校範囲外の内容」,「記述重視」という2点で,他の多くの私立大学医学部の入試問題とは一線を画すため,典型的な演習問題をただ解くことはあまり有効な対策になりません。

問題演習の際に,例えば「エネルギー保存則」を使って正しい解答が得られたとしましょう。では,なぜそこでエネルギー保存則を使ったのか説明できるでしょうか?磁場中を動く導体には「誘導起電力」が発生しますが,その誘導起電力がどのように発生するか説明できますか?東京慈恵会医科大学の記述問題で求められるものは,このように普通の説明に比べて1~2段階深いものです。

このような問題に対応するには,普段の演習から「何故?」を考え自問自答するクセをつけておくとよいです。そして,もし可能なら自分以外の誰かに説明する機会を作ってください。その相手は一緒に物理を勉強する仲間でも,学校や予備校の先生でもよいです。説明の相手がいなければ,ノートに言葉で説明を書くだけでも構いません。教科書や講義ノートを見ずに,自分の言葉で表現してください。これを繰り返すことで,表現力が向上するだけでなく,自分が分かっていないことを炙り出すことができ,よりよい解答を作る力が培われるはずです。

それから,受験勉強で手一杯になっているのはわかりますが,1冊だけで構わないので,時間を作って科学雑誌を軽く読んでおくことをオススメします。熟読して深く理解する必要はありません。高校範囲外の単語や概念が出題されたときに,少しでも「見たことがある」,「聞いたことがある」は大きなアドバンテージになり得ます。

試験会場では「自分が解けないなら他の受験生も絶対解けない」と思うこと

東京慈恵会医科大学医学部の入試当日に気を付けてほしい点はありますか。

今年の問題がどのようなものであるにせよ,問題集や過去問でよく見かけるような問題だけで構成されていることはないでしょう。ごく一部の物理マニアを除き,ほぼすべての受験生にとって,目の前に配られた問題用紙に書かれている問題は一度も見たことがない問題です。受験生全員が平等にゴールまでの長く険しい道のりを駆け抜けることになります。初見の問題に食らいつき,記述問題ではこれまでに得た知識を総動員して,上手でなくてよいので論理を紡ぎ出してください。記述問題において白紙答案はできる限り避けてください。

それでも,どうしても解けない,手も足も出ない設問に出会うこともあるでしょう。そんなときは「自分が解けない問題は他の誰にも解けない」と思いましょう。大丈夫です。全力で勉強してきたのだから,これまでに自分の得た知見に自信を持ち,解ける問題に全力を注いでください。

東京慈恵会医科大学に相応しい貴方に

いよいよ冬期,直前期を迎えラストスパートに入る受験生に熱いメッセージをお願いします。

東京慈恵会医科大学の附属病院に家族がお世話になったことがあります。そのときは夜中だったのですが,救急の先生方が丁寧に対応してくださいました。東京慈恵会医科大学を目指す貴方が臨床医になるのか研究医になるのかはわかりませんが,個人的にはぜひともそういった先生方に肩を並べるような立派な医師になってほしいと思います。

東京慈恵会医科大学は国内で最高峰の大学のひとつです。今までよく頑張ってきた貴方が目指すに相応しい大学です。また,貴方自身も東京慈恵会医科大学の学生に相応しい人間でなければいけません。これまでの人生で得てきたことのすべてを全力でぶつけてきてください。健闘を祈ります。

誰もが先生,誰もが生徒

最後に岡田 裕行先生の座右の銘を教えてください。

私の座右の銘は,「誰もが先生,誰もが生徒」です。私は先生として教壇に立っていますが,高校物理に少し詳しいだけです。それ以外のことについては,受験生を含め周囲の「先生」から学ばせてもらうことばかりです。貴方が私から学ぶことがあるのと同じくらい,私が貴方から学ぶこともあると思っています。この意味で,「誰もが先生,誰もが生徒」です。皆さんもいずれは「先生」と呼ばれることになるでしょう。そのときに,この「誰もが先生,誰もが生徒」を忘れずにいてほしいと願います。

すばらしい!謙虚にすべてのものから学ぶ姿勢はいくつになっても大切なものですね。岡田先生は東京大学の大学院で宇宙物理を専攻されていましたが,やはり学者となりますとそういった姿勢は不可欠となるのでしょうかね。いえ,学者だからとか十把一絡げにするのも下衆の勘繰りです。岡田先生の素敵な個性と受け止めるのが自然ですね。 しかし,大学の物理学に造詣の深い岡田先生ならではの東京慈恵会医科大学の入試分析でした。それでいてうまく解答を書けない受験生に対してのアドバイスには優しさがあります。わかるように例を挙げて慎重に丁寧に説明されるそのスタイルは,この記事のみならずD組の授業でも塾生たちに好評を博しています。岡田 裕行先生,本当にありがとうございました。引き続きD組の医学部受験生たちにも熱意あるご指導をよろしくお願いいたします。

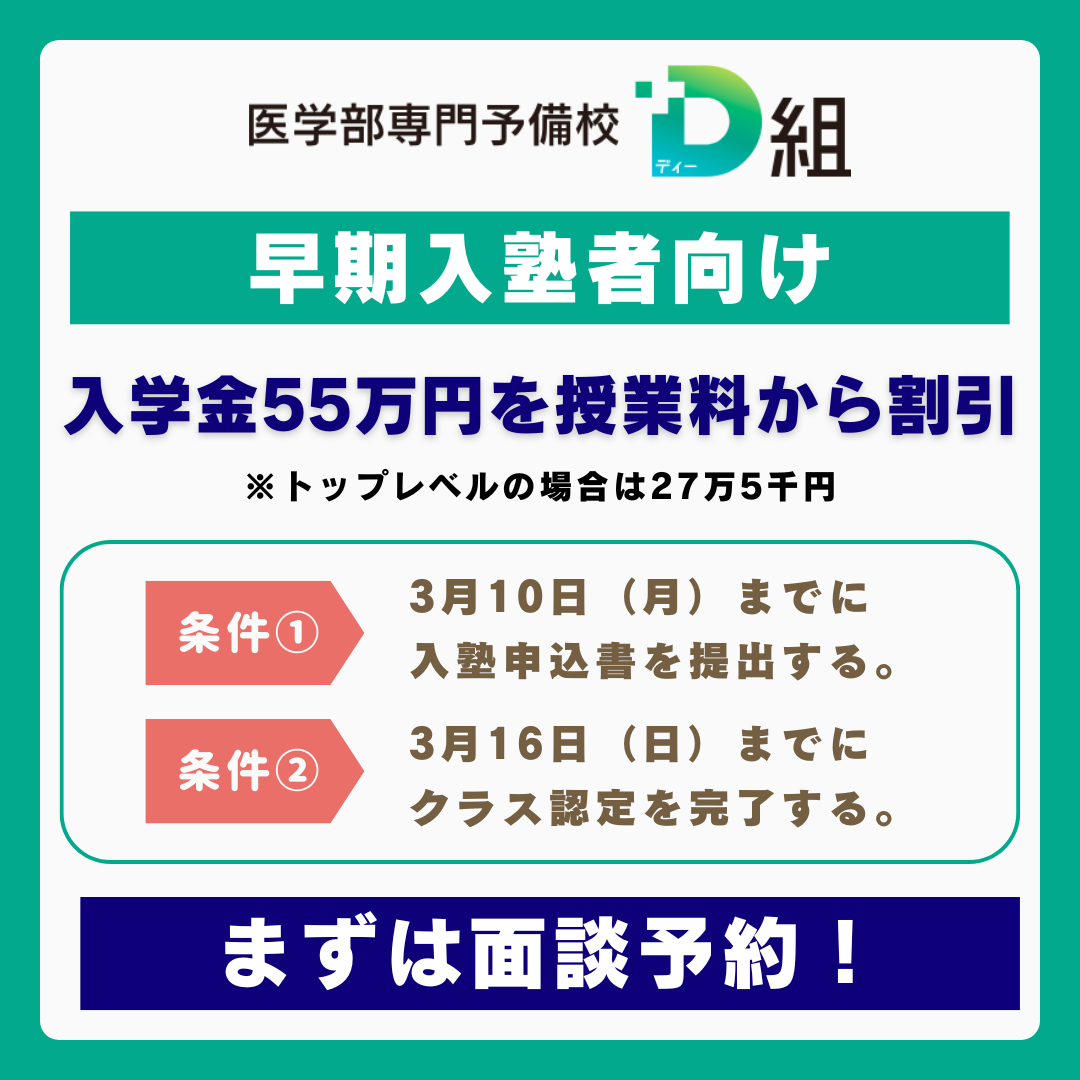

医学部専門予備校D組では、現在の成績に関係なく、12人以内の少人数クラスでこのような専門性の高い優秀な講師の対面講義を受けることができます。少人数制だからこそ可能な、きめ細やかな指導と、質疑応答の時間を豊富に設けることで、生徒一人ひとりの理解度を深め、着実に実力アップを目指します。さらに、アットホームな雰囲気の中で、周りの生徒と切磋琢磨しながら学ぶことができるのもD組の魅力です。