今月は医学部専門予備校D組生物科講師の田中 龍之介先生に帝京大学生物の入試対策をお聞きしました。

頻出テーマはあるものの、オーソドックスで幅広い出題

田中 龍之介先生よろしくお願いいたします。早速ですが近年の帝京大学の生物には特別な傾向はありますか。

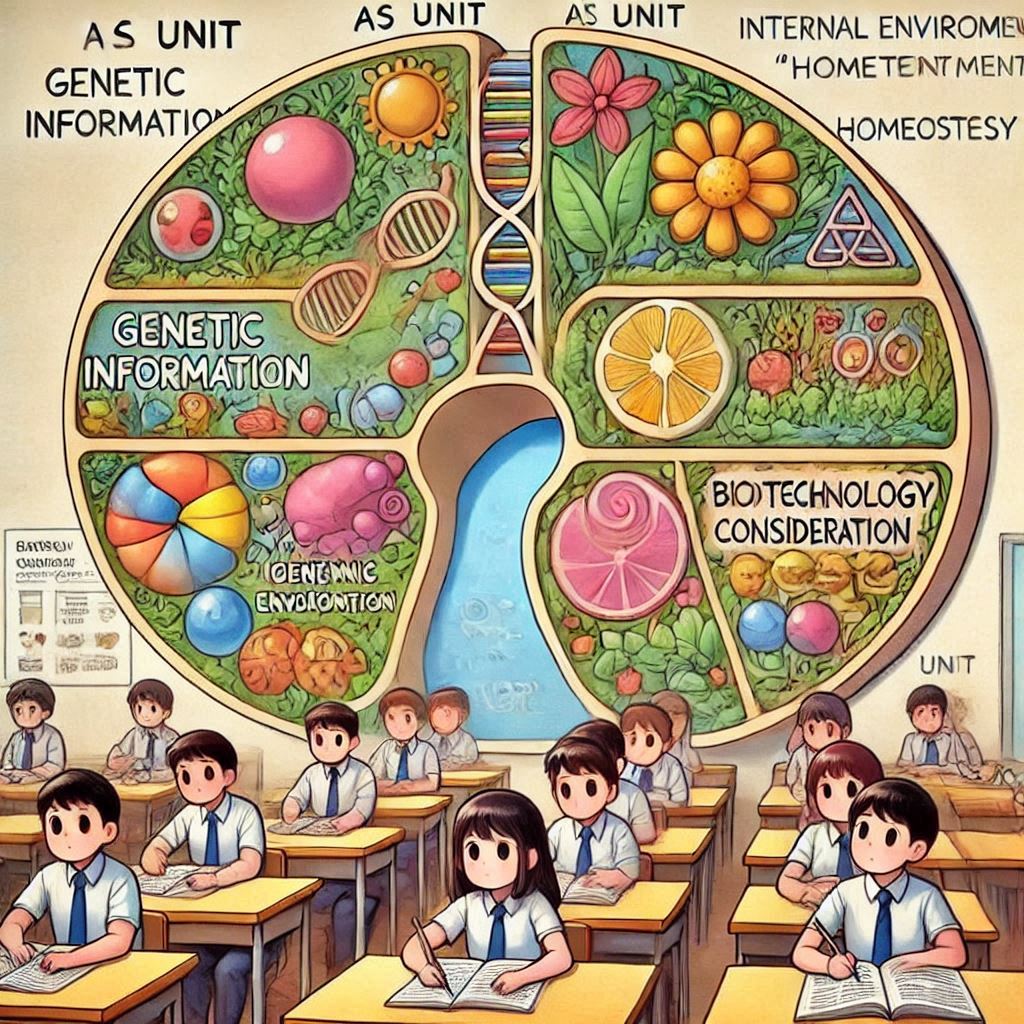

単元としては,ほぼ毎年「遺伝情報」と「体内環境(恒常性)」からの出題があり,特に「遺伝情報」に関してはバイオテクノロジーに関する出題が頻出となっていて,ここで大きく差が付きますのでバイオテクノロジーの考察問題はしっかりと訓練をしっかりしておきましょう。ただし,上記以外の単元も出題されるので,基礎・標準レベルの事項は単元の偏りなく網羅しておきましょう。

知識,計算,実験考察などが出題されますが,全体としていずれもオーソドックスなものが多いです。マニアックな知識を問う出題は少ないです。ただし,人物名がよく問われますのでしっかりと確認しておきましょう。

また,昨年度からマーク式と記述式の併用になっていますので留意しておきましょう。20字前後の問題が多く,特段難しいものは出ませんが,自身の考えを言語化する意識は持っておきましょう。

医学への関心を問う入試

田中 龍之介先生としては,その傾向にはどういった大学の意図が現れていると想像されますか。

医学部ということもあり,生物で学ぶ人体のはたらきや病気に関する知識,人体や病気を理解するための遺伝情報およびバイオテクノロジーに関する見識は十分に持っておいてほしいという大学側の意図を感じます。僕の主観ではありますが,生物選択で医学部に入学する以上,医学に興味関心があること、それを学力試験で問うていると考えます。

失点部分=伸びしろ

現在,まだ合格水準に足りていない受験生が帝京大学医学部の合格水準に達するための努力としてはどういったものが考えられますか。

実際に過去問を解いたうえで,合格水準に達するためには何が足りないのかを逆算しましょう。合格水準に届いていない方の多くは,知識問題やケアレスミスでの失点が多いかと思います。ポジティブにとらえれば,そのような失点部分は“伸びしろ”でしかありません。直前期の勉強はそういった部分のカバーに時間を充ててください。

また,出題される問題のほとんどは基礎・標準レベルのものが多いので,直前期は使い慣れている問題集で穴がないかを念入りに確認しておきましょう。

図説からのインプットが大切

これまで帝京大学医学部に合格してきた受験生にはどういった特徴がありましたか。

図説(資料集)をしっかりと読み込んでインプットしている受験生は合格している印象です。特に,「体内環境」や「遺伝情報」に関する部分は詳細な知識が要求されることもありますので,図説でしっかりと知識を習得しておいた方がいいですね。

最後まで知識を確認すること

帝京大学医学部の入試当日に気を付けてほしい点はありますか。

用語などの単純知識の問題も多く出ますので,油断せず,そして最後まで諦めず,当日もノートの見直しなどに努めましょう。

奇跡ではなく軌跡

いよいよ冬期,直前期を迎えラストスパートに入る受験生に熱いメッセージをお願いします。

生物は,頑張った分だけ伸びる,そして最後の最後まで伸びる科目です。奇跡なんかを信じるのではなく,自分が頑張ってきた軌跡を信じましょう!

茨城の干し芋

最後に田中 龍之介先生の好きな食べ物を教えてください。

最近干し芋にハマってます。この1年間で控えめに言って20種類近くの干し芋を食べました。やっぱり茨城(特にひたちなか→干し芋の名産地)の干し芋は美味しい!

ほしいも!甘くて噛めば噛むほど味が出るやつですね!ゆっくりたべるとおなか一杯になるやつ!そうやってエネルギーを体内に取り込むシステムを生物学的「呼吸」というわけですね。もしかすると田中先生の精緻な生物的見地もすべては干し芋からくるのかもしれません。芋の呼吸!田中 龍之介先生ありがとうございました。引き続きD組の医学部受験生たちにも熱意あるご指導をよろしくお願いいたします。

医学部専門予備校D組では、現在の成績に関係なく、12人以内の少人数クラスでこのような専門性の高い優秀な講師の対面講義を受けることができます。少人数制だからこそ可能な、きめ細やかな指導と、質疑応答の時間を豊富に設けることで、生徒一人ひとりの理解度を深め、着実に実力アップを目指します。さらに、アットホームな雰囲気の中で、周りの生徒と切磋琢磨しながら学ぶことができるのもD組の魅力です。