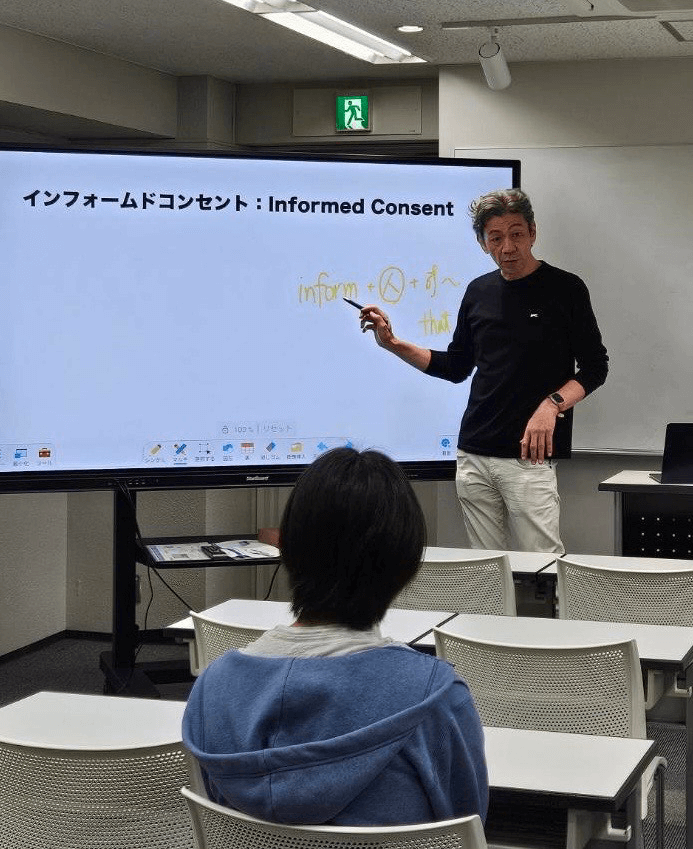

今日のD組チュートリアルは「インフォームド・コンセント」についての講義でした。

疾病構造と社会構造の変化により医師と患者の関係性は長期化し、また、患者や家族の価値観や生き方にまで範囲が広がっています。さらに個人の権利の尊重と情報公開の流れから、医療者は患者に正確な情報を適切な方法で伝え、患者がそれを十分に理解した上で主体的に選択(同意または拒否)することを要件とする「インフォームド・コンセント」が医療を行う上での基盤となっています。元々は第二次世界大戦下での医療犯罪の反省からの人権擁護の立場からの医療者による奉仕的宣言であるジュネーブ宣言(1948年)によって提唱され、のちにリスボン宣言(1981年)で医療者と医療機関は共同責任として患者の自己決定権や情報に関する権利を認識・擁護する責任を担うことが謳われました。

医師は、患者はその家族に対し、専門職として磨いた知識・技能・態度と、人間性(思いやり、想像力、教養)を両輪として、患者一人ひとりに適切に接しなければなりません。このような形でのコミュニケーションの技が「医のアート」と言われています。

専門職としての知識・技術・態度は大学に入ってから学びますが、人間性は大学では学べません。昔のように教養課程が2年間取れていた時代には大学に入ってから学ぶことが可能だったかもしれませんが、現在の医学部でたっぷりと教養課程に時間を割ける大学はほんの一部です。ですから大半の医学部は(医師となる上での)人間性を元々備えた人材を求めていると言っても良いと思います。

受験勉強が忙しくて人間性を高める機会を持つことは難しいのが現実でしょうが、少しでも本を読んだり、識者の思想に触れたり、社会の様々な現場を自分の目で見たり肌で感じたり、友人と議論をする時間を捻出してほしいと思います。仮に週に2時間そのための時間をアレンジしようとするなら、1日あたり20分弱ですから、1日の学習時間が12時間だとしても、学習効率を上げてこれまで1時間かかるところを58分で終わらせるようにすれば1日24分捻出できることになります。これくらいの工夫なら誰にでもできると思うのですが、理想通りにはいかないかな(苦笑)。

医学部の受験では必ず面接があります。面接官は受験生を見て、将来の医師像を想像しているのだと思います。受験の直前に詰め込んだ付け焼き刃の知識や態度では高い評価を得ることは難しいでしょう。普段から少しずつ人間性を高める努力をしてほしいと思います。D組では毎週30分ですが医師の資質を向上させる機会を設けています。とはいえ、歴史や思想、哲学をガッツリ学ぶにはとても足りません。よって、2次試験対策というよりは医師になるモティベーションを向上させる程度です。それでも来年の受験の頃までには、きっとほんの少し人間的な成長を遂げているはずです。