今回は、「医師という職業」に関して。

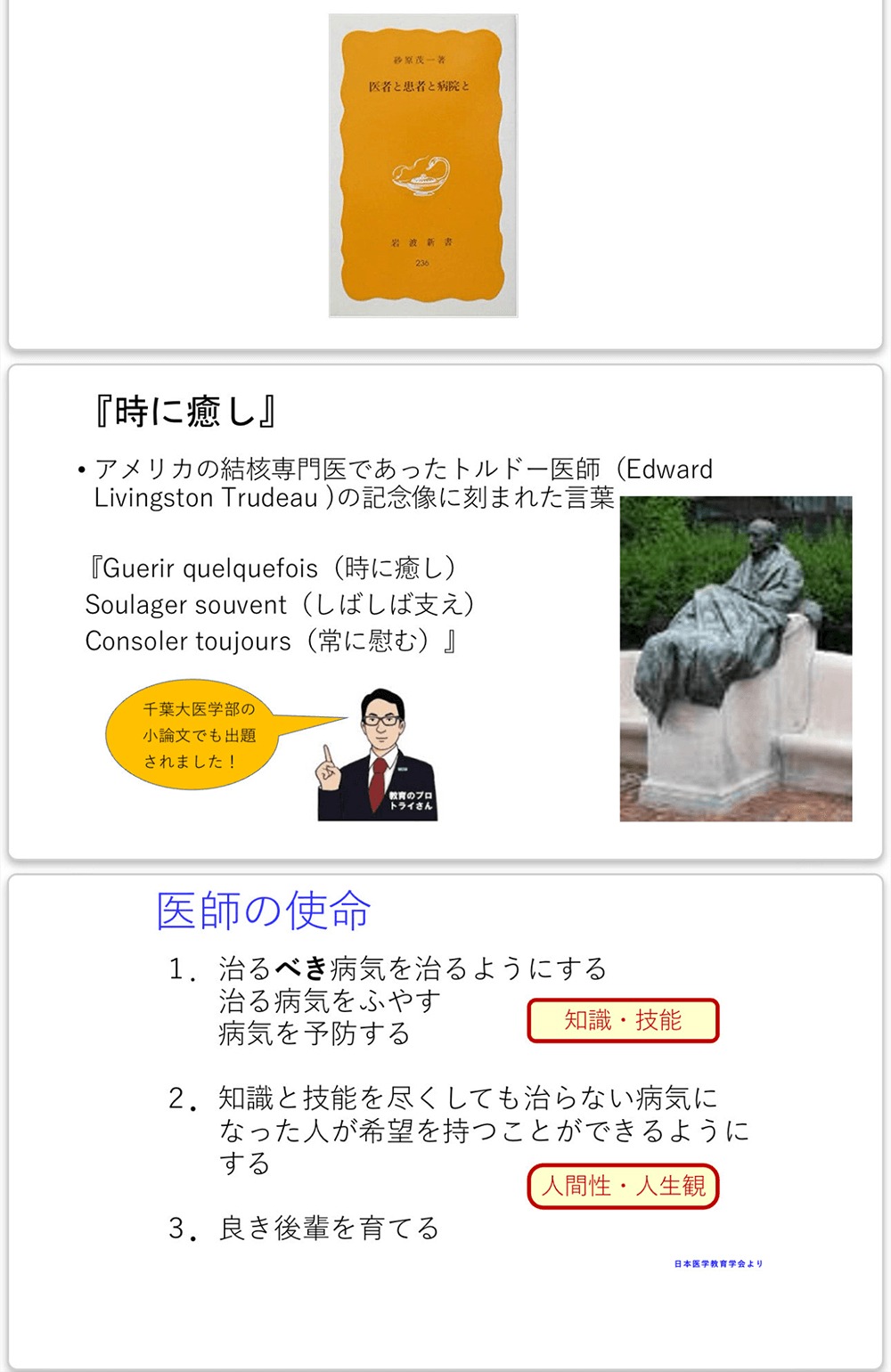

アメリカ合衆国ニューヨーク州のサラナク湖畔にあるトルドー医師(Edward Livingston Trudeau)の開いた結核療養所(サナトリウム)に、トルドーへの記念碑があります。

この記念碑に『Guerir quelquefois Soulager souvent Consoler toujours』というフランス語で刻まれていますが、これは『時に癒し、しばしば支え、常に慰む』という意味だそうです。

一説にはフランスの外科医アンブロワズ・パレの言葉だとも言われていますが、この箴言が誰の手によるものなのか、未だによく分かっていません。いずれにしても、永い間医療者の基本的な心構えとして伝えられています。

日本の医師で、東京帝国大学医学部を卒業後、国立東京療養所所長をへて,昭和36年国立療養所東京病院(現独立行政法人国立病院機構東京医療センター)院長などを歴任し、薬の科学的な効果判定法の確立につとめ、また「医の倫理」について積極的に発言した砂原茂一(すなはら・しげいち)さんの著した「医者と患者と病院と」岩波新書に、上記のトルドー医師の箴言についての章があります。トルドー医師の活躍した時代とは医学のレベルに相当の差はあるでしょうが、現在でも世界中の多くの医師たちがこの言葉を座右の銘としているそうです。その言葉の意味するところを考えるヒントの一つに、前自治医科大学学長の高久文麿(たかく・ふみまろ)さんのよく話されていた言葉があります。「世の中には2万5千種類とも言われるほど多くの病気がある。しかし、そのうち現在の医学医療の力で治せるものは、たったの5分の1。つまり5千種類しかないんです。残りの4/5の病気は現代の医学をもってしても治せない。もちろん普通の風邪みたいに自然に治ってしまうものもある」そうです。

医師の仕事が単に病気を治すことなら、仕事としてはダメですね。8割は治せないんだから。しかし、日本医学教育学会による「医師の使命」をもう一度よく読んでみましょう。

- 「医師の使命」

-

- 治るべき病気を治す。治る病気を増やす。病気を予防する。

- (知識と技能も尽くしても)治らない病気にかかった人が希望を持てるようにする。

- 良き後輩を育てる。

1.はわかりやすい。医学部入ってから(生涯かけて)学ぶ、知識と技能、そして医師としての態度です。これができないならいわゆる「ヤブ医者」です。19世紀後半から20世紀初頭にアメリカ、カナダ、イギリスの医学の発展に大きな功績を残した医師で、後に現代医学教育の基礎を築いたウィリアム・オスラー博士も"The practice of medicine is an art, based on science."「医療の実践はサイエンスに基づいたアート(技、匠)である」と述べている通り、まずは、医療は科学に基づいていなければならないのです。

次の2.が難しい。本来医療は病気を治すためにあると考えがちですが、医学的にはまだ治せない病気が多いですし、そもそも人間は必ず死にます。死ぬときは大抵、病気で死にます。知識や技能を尽くしても治らない病気にかかっている人でも、生活は死ぬまで続きます。その時間をどう生きるかが大切なのです。病気が治らないことは「敗北」でも「挫折」でもなく、ましてや「死」でも「無」でもないのです。患者は病気であっても死ぬまで生きるのですから、どう生きるかを体と心の専門家である医師に頼るのはむしろ当然のことです。そして、どう生きるかは患者一人一人で異なります。清潔で安全な病院で治療に専念したいと思う患者もいれば、できるだけ家にいて家族と過ごしたい、または家族がいなくても慣れ親しんだ空間に身を置きたいと感じている患者もいます。医師には、それぞれの患者のニーズにどう応えてあげられるかを考えることが求められます。そのためには、患者の生活背景を知り、価値観を理解するだけでなく、将来起こりうる事態をどのように患者や家族が受け止めるかを想像することも考えられなければなりません。1.の求める医学をEBM(Evidence-based Medicine)とするなら、2.の求める医療はNBM(Narrative-based Medicine)と言えます。これは現在の大学医学部では学ぶことが難しい。時間と手間がかかるんです。膨大な医学的な知識を詰め込むだけであっという間に6年は過ぎてしまいます。一般常識を備えたり、教養を身につけたり、社会性や人間関係を学んだり、人間性を養ったりするには、読書や芸術鑑賞、旅行や討論、そして恋愛や友情について悩んだりなど様々な経験と学習が必要なはずです。しかし、残念ながら医学生にはなかなかそんな時間は取れません。尤も、仮に時間があってもそんなことを想定して自らの人格を磨くために時間と労力を割く意欲のある学生はどのくらいの割合で存在するでしょうか。となると、「病気ではなく、人を診る医師」、「患者に寄り添う医師」、「全人的医療」などはファンタジーに過ぎないのかもしれません(これは医師に限らず、教育者や法律家にも、もっと言えば政治家にも当てはまることでしょうが)。

悲観的に考えるのは一旦よしましょう。1つ目に加えて、この2つ目の項目を満たせるとすれば、患者に接する上での医師としての使命を立派に果たせることになります。すなわち、トルドー診療所の「しばしば支え、常に慰む」にあたるのはこの部分なのでしょう。例え病気は治せなくとも、医学医療の知識や技能を駆使して日常の生活を支えることはできるかもしれませんし、人間性の部分で患者を慰める、つまり希望を持たせることができるはず(いや、できるといいな)です。究極的には、医師においても、為政者においても「哲人」が求められてしまうのでしょう。なかなかハードルは高いですが、最初から諦めてしまってはダメです。周りを見回してみましょう。「こんな人が医者をやってるんなら、僕が(私が)やったほうがマシだ」と思えたらもう医師志望動機はあることにしてしまいましょう。あとはできるだけ頑張ればいいんです。現実的にはいくら頑張っても理想の医師像には程遠いかもしれません。しかし、現実にはそんな自分にも、信頼してくれ感謝してくれる患者がつくことになるんです。せめてその人たちの期待を裏切らないためにも日々研鑽を積むしかないのだと思います。

そんなことを医学部受験生に語ってしまう、ただの予備校講師・七沢英文の講義でした。