今回は、「医療倫理」に関しての講義です。

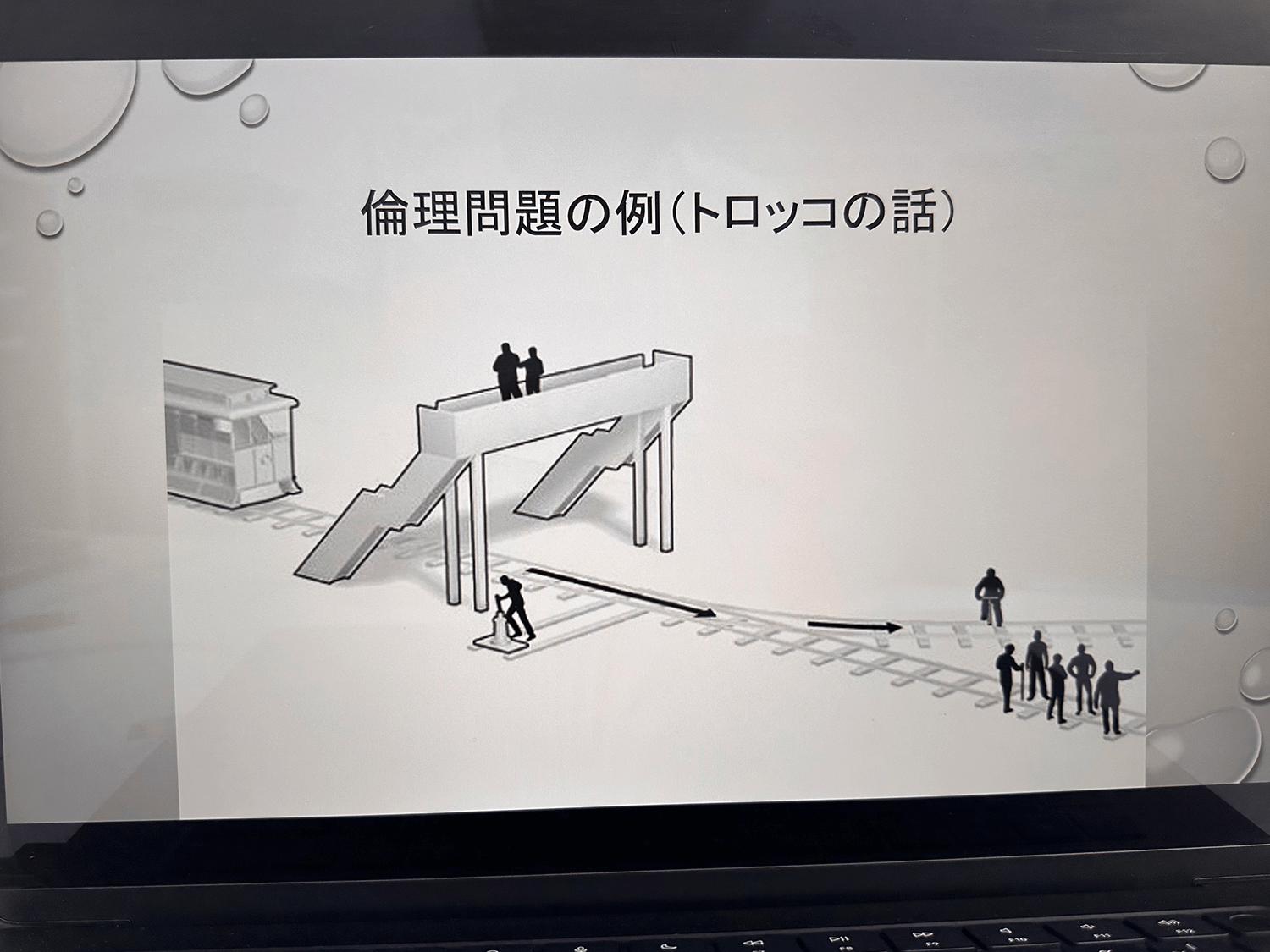

まずは、ハーバード大学のマイケル・サンデル教授による「正義とは何か」から入りました。十数年前にNHKでも放映された「殺人に正義はあるか」は道徳観を問う興味深い内容でした。暴走するトロッコが前方で作業している5人に突っ込もうとしている。ブレーキは効かない。このままだと5人の作業員は皆死んでしまうこと必至だ。ところが、偶然あなたは、線路の切り替えポイントに近くに居合わせている。あなたがポイントを切り替えればトロッコは待避線に入る。待避線の先には1人作業員がいて、当然、暴走トロッコに轢かれて死ぬことは確実だ。しかし、結果として本線上の5人の作業員の死は避けられる。あなたは、ポイントを切り替えるべきか、それとも何もせず、本線を暴走して進むままにしておくか。また、同じようにトロッコが前方の作業員5人に向かって暴走している。今度は、あなたは、ポイントの地点ではなく、線路にかかった歩道橋の上からトロッコを傍観している。偶然歩道橋の上にはもう一人いて、線路を覗き込むように身を乗り出している。しかも体重は悠に100キロを超える巨漢だ。もしあなたが、その巨漢を線路に突き落とせば、間違いなく暴走トロッコの前進を止めることができる。さて、あなたはその巨漢を線路に突き落とすべきか、それとも何もせず、暴走トロッコによって5人の作業員の命が失われるままにしておくか。いずれの場合も、あなたの行為によって5人の命は救われるが、元々関係ない1人の命が失われる。結果だけで評価するなら5人の命が失われるよりは1人の命が失われた方が損失は少ない。そこに関わる全ての人にとって、一番損失が少ないか利益が多くなるように行動するのが、結果主義における正義だ。よっていずれの場合もあなたが元々関係なかったはずの1人を殺すことが正義に叶うという結論となる。最大多数の最大幸福を求めることを正義とするのが結果主義の一つである功利主義だ。ジェレミー・ベンサムが唱えたこの功利主義は幸福や利益を量で計る。これに異議を唱えたのがイマニュエル・カントによって説かれた「義務論」である。人の取るべき行動や態度はそれ自体に義務があるか否かで評価される。トロッコの事例で言えば、ポイント付近に居合わせたあなたにはポイントを切り替える義務はなかった。よって、トロッコの進路を変えなかったとしても、あなたの不作為は不正義とは言えない。同様に、歩道橋の上の巨漢を突き落とさないことも然りだ。功利主義の立場が結果を’量’で評価するのに対し、義務論の立場は、関係者の立場やそれに伴う責任や義務という’質’によって評価すると言える。現代の法や倫理はこの義務論に従っている。

さて、医療倫理について語ろう。まず、倫理とは何か。「倫」は人の輪、「理」は’ことわり’つまり道理や当然あるべき姿をあらわす。よって「倫理」とは一定の集団における守るべき秩序と解釈してよい。道徳が個人的または家族内での日常における行動基準であるのに対し、倫理は個人的な解釈や評価は要素に入らない。倫理が個人の価値判断を排除している点が重要だ。よって、「医療倫理」を考える際にも、医療者の中で、または医療機関内での組織的規範なのだから、必ずしも個人の道徳観と合致する必要はない。むしろ、関係者は個人的価値観に関係なく、倫理に従わなければならない。つまり、医療倫理とは医療従事者の職業規範なのである。補足だが、「法」との違いも簡単に説明しよう。「法」は外的強制力によって、どのような行為が正しくないかを示すのに対し、「倫理」は組織内部の自律的行動規範であり、どのように行動すべきかが示される。従って、倫理は「ガイドライン」または「手引書」に、法は「法律」、「条例」という形式になる。

次に、医療倫理の歴史を簡単に振り返りたい。医療倫理の原点は「ヒポクラテスの誓い」に遡る。今から2,500年近く昔の古代ギリシャ時代に活躍した医師であり、医学を原始的な迷信や呪術から切り離し、臨床と観察に基づく経験科学に発展させたことは、彼の数多くの功績の中でも最大のものと言える。さらに、医師の倫理と責任を「誓い」という形で明文化した。この「ヒポクラテスの誓い」は現在でも欧米の一部の医学校での白衣授与式で誓われている。以後、医療倫理に関する大きな動きはなかったが、18世紀末から19世紀半ばになると、ジェンナーによる種痘法の発明、コッホなどによる細菌学の登場、フレミングによるペニシリンの発見による感染症からの解放、など医学医療の発展が急速に進み、20世紀に人類は病や死の恐怖を克服するかに思われた。ところが、第一次世界大戦、第二次世界大戦の2度の悲惨な戦争を経験したのだが、この大戦中、人類史上最も大きな規模で残虐な医療犯罪が行われてしまった。ユダヤ人の大量虐殺、無意味とも言える無数の医学実験、安楽死推進運動などがそれである。日本でも日中戦争から1945年の終戦まで非人道的な医学実験が行われていた。満州における731石井部隊事件である。九州大学でもアメリカ軍捕虜に対しての不幸な生体解剖事件があった。これらは、まさに「ヒポクラテスの誓い」を踏み躙る行為であって、決して見逃されてはならないし、当然許されるべきものではない。この事実が明らかになったことで1947年にニュルンベルグ綱領が出され、新たな医療倫理が提案される契機となり、同年には世界医師会(WMA)が発足した。WMA(世界医師会)は翌1948年のジュネーブ宣言でヒポクラテスの誓いの再確認を行い、1964年にはヘルシンキ宣言で「ヒポクラテスの誓い」では触れられていなかった臨床研究に携わる医師に対する勧告を行った。