春期講習会

このページではD組の誇る講師陣による春期講習会についてご紹介いたします。来年の医学部合格を目指して真剣に医学部専門予備校をご検討の方には是非とも参加していただきたいD組の無料体験イベントです。

春期講習会を希望される方へ

本格的な受験のスタート講座です。最高の授業を、最も効果的になるようにクラス分けテストにより、最も適切なレベルのクラスでの受講をしていただきます。その為、お申し込み時にクラス分けテストの日程を決めていただきます。こちらのフォームからお申込みください。

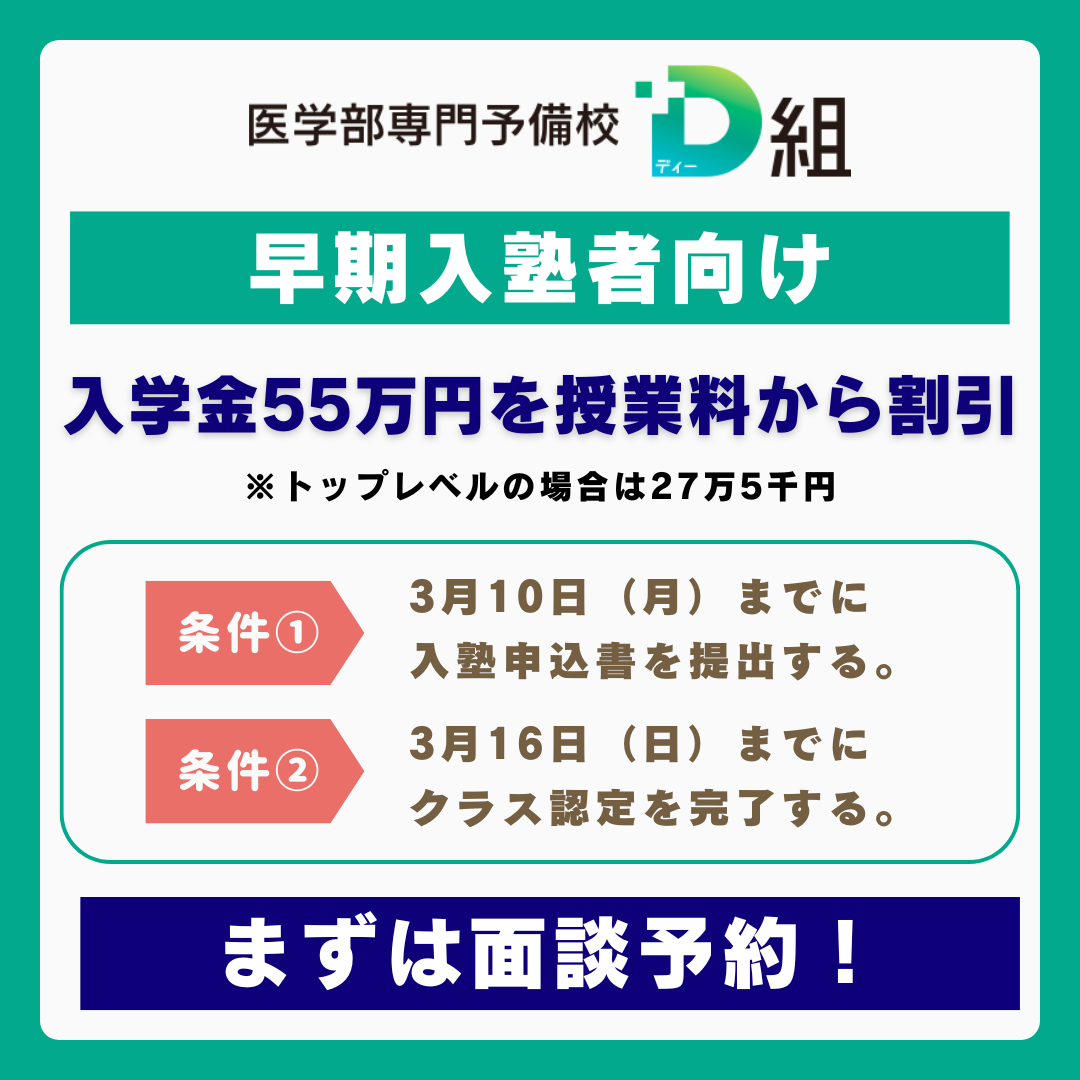

早期入塾申し込み割引のご案内

3月10日(月)までに入塾申込書をご提出いただき、3月16日(日)までにクラス認定を完了された方は、入学金55万円(トップレベルの場合は27万5千円)を授業料から割引いたします。ぜひこの機会にお申し込みください。

D組の春期講習会について

来年度絶対合格に向けて最高のスタートを切るために

今年はうまく結果が出なかった医学部志望者の皆さんが、来年の今頃「これまでのすべての失敗は財産であり、この日のための最高の準備であった」と振り返ることができるための最善であり最初の一手となる講習会です。来年度確実な逆転合格を果たすためには早期スタートが必須です。先に実施の「スタートダッシュ講座」は『基礎固め』を重視した内容ですが、「春期講習会」は『受験の基本固め』の講座。レギュラー授業同様の3クラスに分けて(プログレッシブクラスは別)より実践的な授業が開始されます。

担当するのは、D組が日本最強だと自負するDream講師陣。映像授業で画面越しに、大手予備校の遠くて高い教壇の上に見るようなDream講師陣が、貴方の目の前で臨場感のある講義をします。

お申込みの手順について

新年度の体験授業も兼ねていますので、予備校選びに悩んでいる人も、D組に全てを委ねると決めてくれた人も無料で受講することが出来ます。各クラス12名限定なので締め切りが予想されます。お申込み手順は以下の通りです。お早めにお申し込みください。また、今回の春期講習会は直前講習会やスタートダッシュ講座とは異なり、フォームでの先着予約ではありません。お手数をおかけいたしますが、その「お手数」をはるかに超えるご満足がいただけるイベントであると自負しております。なお、「スタートダッシュ講座」や「体験講座」とは違い、最も効果的になるようにクラスを3つに分けて開講しますので、以下の手順でお申込みをお願い致します。

- 1.公式ホームページにて春期講習会申込フォームを記入する。

- 2.①に記入の1次通過大学でクラス認定された方は別途連絡、クラス認定されなかった方は①で選択いただいた『テスト受講日』にトップクラス認定テストまたはクラス分けテストを受けていただく。

- 3.クラス認定後に春期講習会受講クラス決定。

- 4.春期講習会受講。

トップレベル認定テスト・クラス分け診断テスト試験終了後に保護者面談を行うこともできます。試験終了時刻に合わせてお越しください。受験後、少しお待ちいただければクラス判定の結果をお伝えします。その場で講座予約も可能です。

【時間割】

●トップレベル認定テスト

①10時~11時 英語

②11時15分~12時15分 数学

③12時30分~13時30分 理科2科目

●クラス分けテスト

①10時~11時 英語・数学

②11時15分~12時15分 理科2科目

D組講師・講義は最高のクオリティです

D組が誇るDream講師陣は単なる人気講師の寄せ集めではありません。他予備校での人気や実績の高さは当然のこととして、D組の理念に共感し、その実現に協力を惜しまない、医学部受験に熱意のある講師達を厳選して集めています。

また、全員で取り組んでいる「解答速報」や各方面から非常に高評価をいただいているD組独自の「分析シート」作成を通じて、大学毎に強い特徴のある私立大学医学部入試を完全に把握しているので、2025年度入試でも的中が頻発しています。

最高の講義力と最強の分析力・データベースに基づくD組オリジナルテキストと講義で、来週の合格をみんなで勝ち取りましょう!

春期講習会を希望される方へ

本格的な受験のスタート講座です。最高の授業を、最も効果的になるようにクラス分けテストにより、最も適切なレベルのクラスでの受講をしていただきます。その為、お申し込み時にクラス分けテストの日程を決めていただきます。こちらのフォームからお申込みください。

早期入塾申し込み割引のご案内

3月10日(月)までに入塾申込書をご提出いただき、3月16日(日)までにクラス認定を完了された方は、入学金55万円(トップレベルの場合は27万5千円)を授業料から割引いたします。ぜひこの機会にお申し込みください。

時間割表

春期講習会講座 時間割表

1限:10:00~11:00 / 2限:11:30~12:30 /

3限:13:30~14:30

トップ:トップレベル / ハイ:ハイレベル /

スタ:スタンダード

※ 講座をクリックすると講座内容紹介にジャンプします

春期講習会を希望される方へ

本格的な受験のスタート講座です。最高の授業を、最も効果的になるようにクラス分けテストにより、最も適切なレベルのクラスでの受講をしていただきます。その為、お申し込み時にクラス分けテストの日程を決めていただきます。こちらのフォームからお申込みください。

早期入塾申し込み割引のご案内

3月10日(月)までに入塾申込書をご提出いただき、3月16日(日)までにクラス認定を完了された方は、入学金55万円(トップレベルの場合は27万5千円)を授業料から割引いたします。ぜひこの機会にお申し込みください。

各教科 講座内容紹介

※ 講座タイトルをクリックすると講座内容紹介が表示されます。

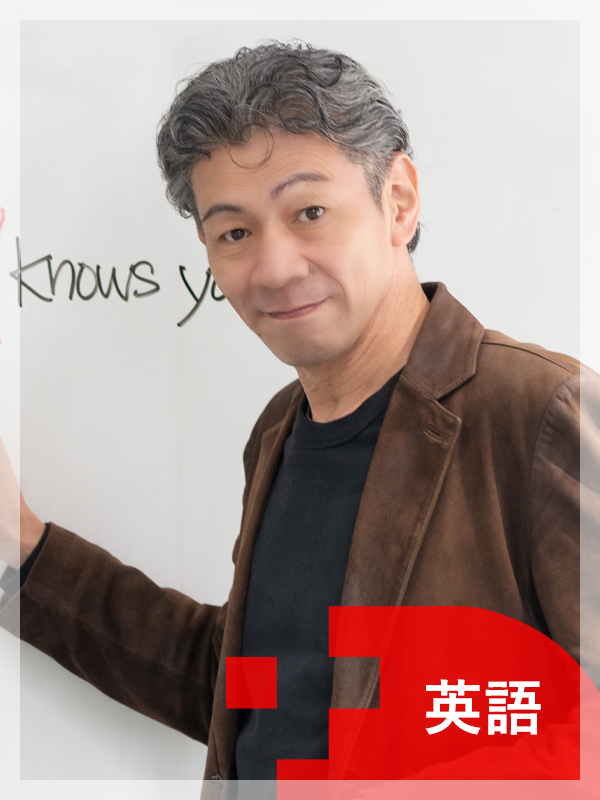

英語

トップレベルクラス

3月17日 1限

医学部の文法・語法・語彙(空所補充問題)

医学部で実際に出題された問題を解きながら、「どのような問題が出るのか」「何をどのように学べば良いのか」「今までの勉強で足りない部分は何か」といった疑問に対する明確なイメージを得ることが目標。まずは比較的取り組みすい空所補充問題の形式からスタート。

〈 担当講師 〉三浦 淳一

3月19日 2限

トップレベル英文法・整序問題・英作文の攻略【動詞の語法を中心に】

医学部入試では文法問題や整序問題を出題する大学は多いです。また和文英訳を出題する大学では、結局は文法力を問う問題が多く出題されています。本講座では、難関レベルの問題を用いながら文法問題・整序問題・英作文問題を攻略していきます。

〈 担当講師 〉新垣 浩介

3月20日 1限

Topレベル 英文解釈マニュアル

医学部入試では時間制約の厳しさがある反面,基礎・標準問題を取り続ければ「必ず」合格に辿り着けます。ここでいう基礎・標準とは全受験生が本当に知っておかなければならないが,必ずといってよいほどに「抜け」があります。本講座では英文解釈マニュアルを通じて己の弱点と今後の課題を発見し明確にしよう。

〈 担当講師 〉野澤 翔吾

3月20日 3限

医学部の文法・語法・語彙(語句整序問題/正誤問題)

医学部で実際に出題された問題を解きながら、「どのような問題が出るのか」「何をどのように学べば良いのか」「今までの勉強で足りない部分は何か」といった疑問に対する明確なイメージを得ることが目標。多くの受験生が苦手とする語句整序問題や正誤問題に取り組むことで、医学部入試の厳しさを体感しよう。

〈 担当講師 〉三浦 淳一

3月21日 1限

医学部へのボキャビル-TOP

私立医学部では他学部入試では考えられないような専門的な語彙が当たり前のように登場します。そのような語彙を効率的に覚えるためにはどのように学習すればよいかを伝授します。暗記の方法論や形態素や語源に立ち戻って単語の成り立ちを解説しながら、難解な英単語との向き合い方を一緒に身に付けましょう。トップのクラスでは基本的な単語の本質的な意味を伝えつつ、難関医学部で頻出の専門性の高い語彙も扱います。

〈 担当講師 〉大西 充彦

3月25日 1限

医学部へのイディオムーTOP

英単語や英文法の学習と比べておろそかになりがちな熟語の勉強。まずはその重要性に気が付くことが大切です。そして正しく理解し、暗記するために必要な文法の考え方や、前置詞の知識について紹介していきます。知識量を増やすにはまずはその学習方法を身に着けることが先決です。英語表現の奥深さと共に学習方法を共に学びましょう。

〈 担当講師 〉大西 充彦

3月27日 2限

医学部への長文読解(内容一致問題の攻略)ーTOP

ほぼ全ての医学部入試問題に長文の内容一致問題があります。500語〜1000語の比較的長い長文での内容一致問題の解法について、段落ごとの役割から誤読しやすい英文や表現のポイントを解説します。

〈 担当講師 〉七沢 英文

ハイレベルクラス

3月17日 2限

医学部の文法・語法・語彙(空所補充問題)

医学部で実際に出題された問題を解きながら、「どのような問題が出るのか」「何をどのように学べば良いのか」「今までの勉強で足りない部分は何か」といった疑問に対する明確なイメージを得ることが目標。まずは比較的取り組みすい空所補充問題の形式からスタート。

〈 担当講師 〉三浦 淳一

3月19日 3限

ハイレベル英文法・整序問題の攻略【動詞の語法を中心に】

私立医学部入試では、文法問題を出題する大学は多いですが、4択形式の出題だけではなく、整序問題も同じように多く出題されています。しかし、整序問題になると急に難しく感じてしまい、どこから手をつけるべきか分からなくなるという人もいるのではないでしょうか。本講座では、4択問題を行いながら整序問題に対してどういった点に注目して解答すべきかを説明していきます。

〈 担当講師 〉新垣 浩介

3月20日 2限

Highレベル 英文解釈マニュアル

医学部入試では時間制約の厳しさがある反面,基礎・標準問題を取り続ければ「必ず」合格に辿り着けます。ここでいう基礎・標準とは全受験生が本当に知っておかなければならないが,必ずといってよいほどに「抜け」があります。本講座では英文解釈マニュアルを通じて己の弱点と今後の課題を発見し明確にしよう。

〈 担当講師 〉野澤 翔吾

3月20日 1限

医学部の文法・語法・語彙(語句整序問題/正誤問題)

医学部で実際に出題された問題を解きながら、「どのような問題が出るのか」「何をどのように学べば良いのか」「今までの勉強で足りない部分は何か」といった疑問に対する明確なイメージを得ることが目標。多くの受験生が苦手とする語句整序問題や正誤問題に取り組むことで、医学部入試の厳しさを体感しよう。

〈 担当講師 〉三浦 淳一

3月21日 2限

医学部へのボキャビル-HIGH

私立医学部では他学部入試では考えられないような専門的な語彙が当たり前のように登場します。そのような語彙を効率的に覚えるためにはどのように学習すればよいかを伝授します。暗記の方法論や形態素や語源に立ち戻って単語の成り立ちを解説しながら、難解な英単語との向き合い方を一緒に身に付けましょう。ハイのクラスでは、基本的な単語の重要性を語りながらも、医系の英文で頻繁に登場する語彙も紹介していきます。

〈 担当講師 〉大西 充彦

3月25日 2限

医学部へのイディオムーHIGH

英単語や英文法の学習と比べておろそかになりがちな熟語の勉強。まずはその重要性に気が付くことが大切です。そして正しく理解し、暗記するために必要な文法の考え方や、前置詞の知識について紹介していきます。知識量を増やすにはまずはその学習方法を身に着けることが先決です。英語表現の奥深さと共に学習方法を共に学びましょう。

〈 担当講師 〉大西 充彦

3月27日 3限

医学部への長文読解(内容一致問題の攻略)ーHIGH

ほぼ全ての医学部入試問題に長文の内容一致問題があります。400語〜600語の長文での内容一致問題の解法について、段落ごとの役割から読解する上で重要な文を見つけ出す方法や、英文や表現のポイントを解説します。

〈 担当講師 〉七沢 英文

スタンダードクラス

3月17日 3限

医学部の文法・語法・語彙(空所補充問題)

医学部で実際に出題された問題を解きながら、「どのような問題が出るのか」「何をどのように学べば良いのか」「今までの勉強で足りない部分は何か」といった疑問に対する明確なイメージを得ることが目標。まずは比較的取り組みすい空所補充問題の形式からスタート。

〈 担当講師 〉三浦 淳一

3月19日 1限

スタンダード英文法・整序問題の攻略【動詞の語法を中心に】

私立医学部入試では、文法問題を出題する大学は多いですが、4択形式の出題だけではなく、整序問題も同じように多く出題されています。しかし、整序問題になると急に難しく感じてしまい、どこから手をつけるべきか分からなくなるという人もいるのではないでしょうか。本講座では、4択問題を行いながら整序問題に対してどういった点に注目して解答すべきかを説明していきます。

〈 担当講師 〉新垣 浩介

3月20日 3限

Standardレベル 英文解釈マニュアル

医学部入試では時間制約の厳しさがある反面,基礎・標準問題を取り続ければ「必ず」合格に辿り着けます。ここでいう基礎・標準とは全受験生が本当に知っておかなければならないが,必ずといってよいほどに「抜け」があります。本講座では英文解釈マニュアルを通じて己の弱点と今後の課題を発見し明確にしよう。

〈 担当講師 〉野澤 翔吾

3月20日 2限

医学部の文法・語法・語彙(語句整序問題/正誤問題)

医学部で実際に出題された問題を解きながら、「どのような問題が出るのか」「何をどのように学べば良いのか」「今までの勉強で足りない部分は何か」といった疑問に対する明確なイメージを得ることが目標。多くの受験生が苦手とする語句整序問題や正誤問題に取り組むことで、医学部入試の厳しさを体感しよう。

〈 担当講師 〉三浦 淳一

3月21日 3限

医学部へのボキャビルーSTANDARD

私立医学部では他学部入試では考えられないような専門的な語彙が当たり前のように登場します。そのような語彙を効率的に覚えるためにはどのように学習すればよいかを伝授します。暗記の方法論や形態素や語源に立ち戻って単語の成り立ちを解説しながら、難解な英単語との向き合い方を一緒に身に付けましょう。スタンダードのクラスでは、まずは基本的な語彙の定着を目指す上で必要な学習方法を中心に扱います。

〈 担当講師 〉大西 充彦

3月25日 3限

医学部へのイディオムーSTANDARD

英単語や英文法の学習と比べておろそかになりがちな熟語の勉強。まずはその重要性に気が付くことが大切です。そして正しく理解し、暗記するために必要な文法の考え方や、前置詞の知識について紹介していきます。知識量を増やすにはまずはその学習方法を身に着けることが先決です。英語表現の奥深さと共に学習方法を共に学びましょう。

〈 担当講師 〉大西 充彦

3月27日 1限

医学部への長文読解(内容一致問題の攻略)ーSTANDARD

ほぼ全ての医学部入試問題に長文の内容一致問題があります。300語〜500語の比較的短い長文での内容一致問題の解法について、段落ごとの役割と鍵となる文や表現のポイントを英文法や構文の知識を中心に解説します。

〈 担当講師 〉七沢 英文

数学

トップレベルクラス

3月17日 2限

不等式の証明

不等式の証明で必要な技法の基本を紹介します。また、目的は何なのか? 何をすればいいのか? など根本的な部分からお話をします。

〈 担当講師 〉髙橋 俊介

3月18日 1限

差分

和の計算や漸化式などで出てくる『差分』の考え方を定着させることを目標とします。解法の暗記ではなく、原理・原則を意識し、それらを用いて問題を解いていくことを経験していきましょう。

〈 担当講師 〉橋本 直哉

3月21日 3限

裏技公式(イン+アウト)プット

受験生なら押さえておきたい時短&ミス激減の裏技公式を、楽しくインプット&アウトプットしましょう! 複数の単元の裏技を紹介します!

〈 担当講師 〉タカタ先生

3月24日 3限

多変数関数の扱い

「自由度」の考え方を駆使して多変数関数の値域,最大値・最小値を求めましょう.独立と従属,定数と変数.文字の違いを理解して,正確に問題と向き合う準備をしましょう.

〈 担当講師 〉隣 裕之

3月25日 2限

ベクトルの利用

一見すると座標(図形と方程式)の問題でも、単位ベクトルや法線ベクトルを用いると計算量が少なく解けることがあります。ベクトルを他分野に利用することを確認していきます。

〈 担当講師 〉橋本 直哉

3月26日 1限

倍数の証明方法~応用バージョン

整数問題の典型である〇の倍数のであることを示す問題。 その中でも曖昧にしていたり、きちんとした説明を受けたことがない内容のものを扱おうと思う。ただしこの時期なので難問は扱わない。

〈 担当講師 〉髙橋 俊介

3月26日 3限

二項定理の発展問題

二項定理の少し応用的な問題にふれていきます。二項定理は覚えているけど、少し形が変わるとわからない。そんな悩みを解消します。

〈 担当講師 〉吉永 学司

3月27日 3限

通過領域は必要十分

曲線の通過領域を求めるために,条件の同値性を理解しましょう.論理が分かれば解法がしっかり身につきます.解き方を丸暗記する数学から,一歩前に進みましょう.

〈 担当講師 〉隣 裕之

3月28日 2限

円順列の応用

同じものを含む円順列は対称性に注意が必要です。(n-1)! で解けない円順列に取り組んでみましょう。

〈 担当講師 〉吉永 学司

ハイレベルクラス

3月17日 3限

方程式の3つの扱い方

入試頻出の方程式と解の計算について。どのようなことが聞かれ、どのように対応するのか?を基本からお話しします。対称式など様々な解法を通して。

〈 担当講師 〉髙橋 俊介

3月18日 2限

漸化式の確認

受験で頻出である漸化式を確認していきます。1つ1つの解法暗記から脱却し根底にある原則を意識して問題に向き合う準備をしていきます。

〈 担当講師 〉橋本 直哉

3月21日 1限

裏技公式(イン+アウト)プット

受験生なら押さえておきたい時短&ミス激減の裏技公式を、楽しくインプット&アウトプットしましょう! 複数の単元の裏技を紹介します!

〈 担当講師 〉タカタ先生

3月24日 1限

2次方程式の解の配置

多項式による方程式の解をグラフで考える方法を身につけましょう.典型的だけど奥が深い.様々な関数問題の基本がここにあります.

〈 担当講師 〉隣 裕之

3月25日 3限

共線条件・共面条件

『直線上の点』『平面上の点』という設定を見たとき、瞬時にどの様な式を立式するか見えていますか?ベクトルにおいてとても重要な『共線条件・共面条件』の使い方を確認していきます。

〈 担当講師 〉橋本 直哉

3月26日 2限

倍数の証明方法

整数問題の典型である〇の倍数であることを示す問題。どのような手法があり、どのように解法を選択するのか?をきっちりと話そうと思っています。

〈 担当講師 〉髙橋 俊介

3月26日 1限

二項定理の標準問題

二項定理の標準的な問題にふれていきます。二項定理は知っているけど、どんな問題に使うのかは知らない。そんな悩みを解消します。

〈 担当講師 〉吉永 学司

3月27日 1限

軌跡を求める3つの方法

条件を満たす点の集合「軌跡」を必要十分に求めましょう.問題文を分析してみると,それほど難しくはないのです.たった3つのポイントを押さえるだけで軌跡を求める問題がマスターできます.

〈 担当講師 〉隣 裕之

3月28日 3限

組分け問題

組分け問題はタイプを見分けられるかどうかが重要です。組分け問題の見分け方を学習しましょう。

〈 担当講師 〉吉永 学司

スタンダードクラス

3月17日 1限

因数分解

式変形の基本である因数分解。何の目的で、どのように変形していくのか?を公式や手段を1から説明していきます。すべての基本である因数分解の考え方をしっかり身に着けてもらいます。

〈 担当講師 〉髙橋 俊介

3月18日 3限

漸化式の確認

数列では様々な公式が登場します。単に公式を当てはめて数値をだすのではなく、公式そのものの意味合いを理解することで計算力を向上させていきましょう。

〈 担当講師 〉橋本 直哉

3月21日 2限

裏技公式(イン+アウト)プット

受験生なら押さえておきたい時短&ミス激減の裏技公式を、楽しくインプット&アウトプットしましょう! 複数の単元の裏技を紹介します!

〈 担当講師 〉タカタ先生

3月24日 2限

関数の最大値・最小値

定数って何ですか?定数は動きません.変数と定数の違いを身につけて,ちゃんと理解して2種類の「場合分け」を使いこなそう.

〈 担当講師 〉隣 裕之

3月25日 1限

数式を読み取る

ベクトルで立式された式の図形的な意味合いを読み取ったり、逆に図形からベクトルの式を立式することを確認します。

〈 担当講師 〉橋本 直哉

3月26日 3限

整数問題の基本中の基本

整数問題には他分野では使わない独特の技法がある。まずは初歩中の初歩の整数問題の扱いに慣れてもらいます。

〈 担当講師 〉髙橋 俊介

3月26日 2限

二項定理の仕組み

二項定理は聞いたことあるけど、覚えられない。それは仕組みを理解していないからです。一緒に仕組みを考えて立式できるようにしましょう。

〈 担当講師 〉吉永 学司

3月27日 2限

円と直線の関係を式で表そう

図形が苦手な人も,図形と方程式の内容だけはマスターできます.図形は裏切るけど,式は裏切らない.「条件を式に起こす」という思考過程を身につけて,この一年の勉強の礎を作りましょう.

〈 担当講師 〉隣 裕之

3月28日 1限

順列と組み合わせ

順列(P)と組み合わせ(C)の使い方の確認です。しっかりと2つの違いを理解できるようになりましょう。

〈 担当講師 〉吉永 学司

物理

トップレベルクラス

3月17日 3限

波の式とドップラー効果(波動)

「時間が経てば距離を隔てた位置へ位相が伝わる」という確かな事実だけから波の式が得られる。ドップラー効果も別の原理ではなくこの事実に内包されていることを理解してもらう。

〈 担当講師 〉三宅 唯

3月21日 2限

力・運動の法則(力学)

この講義は,様々な設定の高度な問題を通じて力の分類,運動方程式をマスターすることを目指すものである。

〈 担当講師 〉島田 恵里奈

3月25日 3限

組み合わせレンズの攻略(波動)

組み合わせレンズの問題に対するアプローチを学んでいこう。ある事柄に注意するだけで,もう貴方は符号に迷うことはないだろう。

〈 担当講師 〉月島 誠

3月26日 2限

コンデンサと抵抗と電池とスイッチ(電磁気学)

コンデンサの連続条件と定常状態について理解し,回路に応用していくことができるように訓練する。

〈 担当講師 〉三宅 唯

3月27日 1限

PV図を描けば大体終わり(熱力学)

封入気体の状態変化はPV図でまとめることが必須事項である。むしろPV図にまとめられたら概ね考察は終了であり,入試など答えを書くだけの作業である。

〈 担当講師 〉三宅 唯

3月28日 3限

衝突?2次元編?(力学)

平面上の衝突問題を攻略します。これさえわかればすべての衝突問題が解けます。

〈 担当講師 〉岡田 裕行

ハイレベルクラス

3月17日 1限

ドップラー効果を導こう(波動)

ドップラー効果という現象を一つの例示として「なんとなく」や「イメージ」ではなく,「間違いない事実」の組み合わせによって物理がつくられていることを体感してもらう。

〈 担当講師 〉三宅 唯

3月21日 3限

力・運動の法則(力学)

この講義では,基礎を確認しながら,問題演習を通じて力の正確な図示,運動方程式について理解を深めることを目的とする。

〈 担当講師 〉島田 恵里奈

3月25日 1限

レンズの攻略(波動)

レンズの問題に対するアプローチを学んでいこう。立式にあたって特に注意すべき事柄を会得する。

〈 担当講師 〉月島 誠

3月26日 3限

合成抵抗(電磁気学)

状況把握力を高め,多少複雑な電気回路の問題でも,法則を正確に立式することができるように訓練する。

〈 担当講師 〉三宅 唯

3月27日 2限

定圧モル比熱と定積モル比熱(熱力学)

モル比熱の定義と熱力学第一法則への理解を深め,定積モル比熱,定圧モル比熱の関係を導く。

〈 担当講師 〉三宅 唯

3月28日 1限

衝突?1次元編?(力学)

一直線上の衝突問題を徹底的に攻略します。運動量保存・はね返り係数の立式と,2元1次連立方程式の解法という2つのつまずきポイントを克服し,衝突の問題は怖くない!と思えることを目指します。

〈 担当講師 〉岡田 裕行

スタンダードクラス

3月17日 2限

波長と振動数と周期とは一体何か(波動)

まずは波長と振動数と周期という波動の物理量を正しく理解する。そこから派生するドップラー効果という現象について,簡単な例示によって説明する。

〈 担当講師 〉三宅 唯

3月21日 1限

力のつり合い・運動方程式(力学)

この講義は,物体にはたらく力を正確に図示できるように,そして運動方程式を正確に立式できるようにすることを目標とする。物理が得意,得点源になる科目となるように第一歩を踏み出そう!

〈 担当講師 〉島田 恵里奈

3月25日 2限

レンズに関する作図と式(波動)

凸レンズや凹レンズに対して光線がどのように屈折するのか?また,そこからレンズにはどのような関係式が潜んでいるのかを解き明かそう。

〈 担当講師 〉月島 誠

3月26日 1限

抵抗と電池だけの回路(電磁気学)

簡単な電気回路の問題を通して,電気回路において重要な物理量と支配的な2つの法則を知り,少しだけ使い方を理解する。

〈 担当講師 〉三宅 唯

3月27日 3限

温めると膨らむ場合と膨らまない場合(熱力学)

熱って何だろう。温度と何が違うんだろう。気体におけるエネルギー収支と気体の状態変化が想像できるようになろう。

〈 担当講師 〉三宅 唯

3月28日 2限

連立方程式の解き方@物理(力学)

数学で出てくる連立方程式ならなんとかなるけれども,物理で出現すると手も足も出なくなるという君に,迷子にならないよう道標を授けます。

〈 担当講師 〉岡田 裕行

化学

トップレベルクラス

3月18日 2限

医学部受験化学の攻略法①(理論)

トップレベル,ハイレベル,スタンダードともに,原子の構造とイオンについて扱います。特に電子配置の内容は今の課程になって重要度が上がりました。化学を学習する上で最も重要な原子の構造とイオンについて,骨の髄まで覚えさせておきましょう。

〈 担当講師 〉枡見 康平

3月19日 1限

医学部受験化学の攻略法②(理論)

トップレベル,ハイレベル,スタンダードともに,結合論と分子の形を主に扱います。化学は物質の学問なので,化合物名を見た時に物質の構造や形がイメージできると,学習が捗ります。化学が不得手な人にはとっつきにくい分野に見えますが,この1日でその印象も変わるはずです。化学を最大の得点源として来春合格するために,この春一緒に頑張りましょう。

〈 担当講師 〉若原 周平

3月20日 2限

医学部受験化学の攻略法③(理論)

トップレベル,ハイレベル,スタンダードともに,酸・塩基と中和反応を扱います。酸・塩基の定義,中和反応の化学反応式と量的関係,pH計算です。中和は平衡の分野とも密接に関わる入試超頻出の分野,その出題パターンを春に完璧に把握しましょう。たくさん手を動かしてもらいます。

〈 担当講師 〉若原 周平

3月24日 1限

医学部受験化学の攻略法④(理論)

トップレベル,ハイレベル,スタンダードともに,酸化還元の分野を扱います。有機無機で下線を引かれて困る反応式は,酸化還元です。酸化還元の反応式を書けるなら,受験で困る反応式はありません。酸化数の数え方から確認して,何でも反応式を書けるようにしましょう。

〈 担当講師 〉國兼 欣士郎

3月28日 1限

医学部受験化学の攻略法⑤(有機)

内容紹介 トップレベルは有機化学の基礎,ハイレベルとスタンダードは有機化学の基礎と脂肪族化合物を扱います。大問4題構成の場合,脂肪族芳香族で1題,天然合成で1題となることが多く,大学によっては3分の2が有機分野です。理論の学力を土台として,有機を得意にすることで,高得点を狙えます。どうすれば有機を得意にできるか?そのポイントをここで意識して,新学期の学習に進みましょう。

〈 担当講師 〉國兼 欣士郎

ハイレベルクラス

3月18日 3限

医学部受験化学の攻略法①(理論)

トップレベル,ハイレベル,スタンダードともに,原子の構造とイオンについて扱います。特に電子配置の内容は今の課程になって重要度が上がりました。化学を学習する上で最も重要な原子の構造とイオンについて,骨の髄まで覚えさせておきましょう。

〈 担当講師 〉枡見 康平

3月19日 2限

医学部受験化学の攻略法②(理論)

トップレベル,ハイレベル,スタンダードともに,結合論と分子の形を主に扱います。化学は物質の学問なので,化合物名を見た時に物質の構造や形がイメージできると,学習が捗ります。化学が不得手な人にはとっつきにくい分野に見えますが,この1日でその印象も変わるはずです。化学を最大の得点源として来春合格するために,この春一緒に頑張りましょう。

〈 担当講師 〉若原 周平

3月20日 3限

医学部受験化学の攻略法③(理論)

トップレベル,ハイレベル,スタンダードともに,酸・塩基と中和反応を扱います。酸・塩基の定義,中和反応の化学反応式と量的関係,pH計算です。中和は平衡の分野とも密接に関わる入試超頻出の分野,その出題パターンを春に完璧に把握しましょう。たくさん手を動かしてもらいます。

〈 担当講師 〉若原 周平

3月24日 2限

医学部受験化学の攻略法④(理論)

トップレベル,ハイレベル,スタンダードともに,酸化還元の分野を扱います。有機無機で下線を引かれて困る反応式は,酸化還元です。酸化還元の反応式を書けるなら,受験で困る反応式はありません。酸化数の数え方から確認して,何でも反応式を書けるようにしましょう。

〈 担当講師 〉國兼 欣士郎

3月28日 2限

医学部受験化学の攻略法⑤(有機)

内容紹介 トップレベルは有機化学の基礎,ハイレベルとスタンダードは有機化学の基礎と脂肪族化合物を扱います。大問4題構成の場合,脂肪族芳香族で1題,天然合成で1題となることが多く,大学によっては3分の2が有機分野です。理論の学力を土台として,有機を得意にすることで,高得点を狙えます。どうすれば有機を得意にできるか?そのポイントをここで意識して,新学期の学習に進みましょう。

〈 担当講師 〉國兼 欣士郎

スタンダードクラス

3月18日 1限

医学部受験化学の攻略法①(理論)

トップレベル,ハイレベル,スタンダードともに,原子の構造とイオンについて扱います。特に電子配置の内容は今の課程になって重要度が上がりました。化学を学習する上で最も重要な原子の構造とイオンについて,骨の髄まで覚えさせておきましょう。

〈 担当講師 〉枡見 康平

3月19日 3限

医学部受験化学の攻略法②(理論)

トップレベル,ハイレベル,スタンダードともに,結合論と分子の形を主に扱います。化学は物質の学問なので,化合物名を見た時に物質の構造や形がイメージできると,学習が捗ります。化学が不得手な人にはとっつきにくい分野に見えますが,この1日でその印象も変わるはずです。化学を最大の得点源として来春合格するために,この春一緒に頑張りましょう。

〈 担当講師 〉若原 周平

3月20日 1限

医学部受験化学の攻略法③(理論)

トップレベル,ハイレベル,スタンダードともに,酸・塩基と中和反応を扱います。酸・塩基の定義,中和反応の化学反応式と量的関係,pH計算です。中和は平衡の分野とも密接に関わる入試超頻出の分野,その出題パターンを春に完璧に把握しましょう。たくさん手を動かしてもらいます。

〈 担当講師 〉若原 周平

3月24日 3限

医学部受験化学の攻略法④(理論)

トップレベル,ハイレベル,スタンダードともに,酸化還元の分野を扱います。有機無機で下線を引かれて困る反応式は,酸化還元です。酸化還元の反応式を書けるなら,受験で困る反応式はありません。酸化数の数え方から確認して,何でも反応式を書けるようにしましょう。

〈 担当講師 〉國兼 欣士郎

3月28日 3限

医学部受験化学の攻略法⑤(有機)

内容紹介 トップレベルは有機化学の基礎,ハイレベルとスタンダードは有機化学の基礎と脂肪族化合物を扱います。大問4題構成の場合,脂肪族芳香族で1題,天然合成で1題となることが多く,大学によっては3分の2が有機分野です。理論の学力を土台として,有機を得意にすることで,高得点を狙えます。どうすれば有機を得意にできるか?そのポイントをここで意識して,新学期の学習に進みましょう。

〈 担当講師 〉國兼 欣士郎

生物

トップレベルクラス

3月17日 3限

顕微鏡の扱い方(細胞と分子)

顕微鏡の扱い方を一から学ぶチャンスはなかなかありません。春期のこの時期に得意分野を一つ作ってしまいましょう。基礎事項を確認してから,それぞれのレベルに合わせた問題にチャレンジしてもらいます。ミクロメーターを扱った計算問題や,生物の階層性,細胞のサイズについても学んでおきましょう。

〈 担当講師 〉牧島 央武

3月18日 3限

計算問題(遺伝情報の発現)

私立医学部の生物を攻略する上で,計算問題の攻略は合否を分けるテーマの一つです。苦手な方も多い計算問題ですが,実はコツさえつかめば計算問題以上にコスパの良いテーマは他にないと考えます。新学期前に,単位の換算を迅速にできるようにし,強靭な計算力を身に付けることで生物を得意にする一歩を踏み出しましょう。

〈 担当講師 〉田中 龍之介

3月19日 3限

個体群動態と密度効果の数理解析(生態と環境)

データを数理的に解析したり,計算したりする能力を高めよう。例えば,有名な成長曲線はロジスティック方程式の解をグラフ化したもので,S字曲線を描く。しかし,この方程式の意味を正しく理解できない受験生が多い。講義では,数理的に考える方法をやさしく丁寧に解説する。考える「生物学」の第一歩となるだろう。

〈 担当講師 〉大町 尚史

3月21日 2限

細胞膜と浸透圧(細胞と分子)

「浸透圧」は新課程となって扱いの少なくなったテーマですが,動物や植物の生理に深くかかわっている内容であり,勉強しないまま放置してしまうと思わぬ痛い目にあってしまいます。ここで「動物細胞と浸透圧」,「植物細胞と浸透圧」について,しっかりと学んでおきましょう。基本事項の確認から,それぞれのレベルに合わせた問題にチャレンジしてもらいます。

〈 担当講師 〉牧島 央武

3月24日 2限

遺伝子発現~転写・翻訳(遺伝情報の発現)

この時期に重要なことは細かな物質名や生物名を覚えることではなく,生物が行う生命現象について大枠をとらえることです。「遺伝子発現」をテーマに生物が行う巧妙かつ素晴らしいしくみに興味をもってもらえればと思います,生物学は美しいのです。

〈 担当講師 〉森田 亮一朗

3月25日 3限

遺伝子頻度の計算(生物の進化)

生物は暗記教科ですが丸暗記教科ではありません。しかし「ここは受験ではあまりでないので覚える必要がない」という安っぽい言葉で覚える量を減らすつもりも微塵もありません。「遺伝子頻度とは何か?」をテーマに,正しく生物を学ぶとは何かを知ってもらえればと思います,生物学は最高なのです。

〈 担当講師 〉森田 亮一朗

3月26日 2限

種間競争と捕食・被食関係の数理解析(生態と環境)

データを数理的に解析したり,計算したりする能力を高めよう。また,種間競争や捕食・被食の関係は数理的にその動態を予測できるが,正しく理解できない受験生が多い。講義では,数理的に考える方法をやさしく丁寧に解説する。考える「生物学」の第一歩となるだろう。

〈 担当講師 〉大町 尚史

3月27日 1限

グラフ問題(代謝)

生物学においてグラフの読み取りは非常に重要なテーマです。有名なグラフを形で覚えている方を多く見かけますが,それでは試験本番で点数には結び付きません。春期講習ではグラフの読み取りにおける“基本”を徹底的に叩き込みます。ただし,“基本=易しい”ではなく,入試本番で通用する“読み取りの基本姿勢”を学びます。

〈 担当講師 〉田中 龍之介

ハイレベルクラス

3月17日 1限

顕微鏡の扱い方(細胞と分子)

顕微鏡の扱い方を一から学ぶチャンスはなかなかありません。春期のこの時期に得意分野を一つ作ってしまいましょう。基礎事項を確認してから,それぞれのレベルに合わせた問題にチャレンジしてもらいます。ミクロメーターを扱った計算問題や,生物の階層性,細胞のサイズについても学んでおきましょう。

〈 担当講師 〉牧島 央武

3月18日 1限

計算問題(遺伝情報の発現)

私立医学部の生物を攻略する上で,計算問題の攻略は合否を分けるテーマの一つです。苦手な方も多い計算問題ですが,実はコツさえつかめば計算問題以上にコスパの良いテーマは他にないと考えます。新学期前に,単位の換算を迅速にできるようにし,強靭な計算力を身に付けることで生物を得意にする一歩を踏み出しましょう。

〈 担当講師 〉田中 龍之介

3月19日 1限

個体群動態と密度効果の数理解析(生態と環境)

データを数理的に解析したり,計算したりする能力を高めよう。例えば,有名な成長曲線はロジスティック方程式の解をグラフ化したもので,S字曲線を描く。しかし,この方程式の意味を正しく理解できない受験生が多い。講義では,数理的に考える方法をやさしく丁寧に解説する。考える「生物学」の第一歩となるだろう。

〈 担当講師 〉大町 尚史

3月21日 3限

細胞膜と浸透圧(細胞と分子)

「浸透圧」は新課程となって扱いの少なくなったテーマですが,動物や植物の生理に深くかかわっている内容であり,勉強しないまま放置してしまうと思わぬ痛い目にあってしまいます。ここで「動物細胞と浸透圧」,「植物細胞と浸透圧」について,しっかりと学んでおきましょう。基本事項の確認から,それぞれのレベルに合わせた問題にチャレンジしてもらいます。

〈 担当講師 〉牧島 央武

3月24日 3限

遺伝子発現~転写・翻訳(遺伝情報の発現)

この時期に重要なことは細かな物質名や生物名を覚えることではなく,生物が行う生命現象について大枠をとらえることです。「遺伝子発現」をテーマに生物が行う巧妙かつ素晴らしいしくみに興味をもってもらえればと思います,生物学は美しいのです。

〈 担当講師 〉森田 亮一朗

3月25日 1限

遺伝子頻度の計算(生物の進化)

生物は暗記教科ですが丸暗記教科ではありません。しかし「ここは受験ではあまりでないので覚える必要がない」という安っぽい言葉で覚える量を減らすつもりも微塵もありません。「遺伝子頻度とは何か?」をテーマに,正しく生物を学ぶとは何かを知ってもらえればと思います,生物学は最高なのです。

〈 担当講師 〉森田 亮一朗

3月26日 3限

種間競争と捕食・被食関係の数理解析(生態と環境)

データを数理的に解析したり,計算したりする能力を高めよう。また,種間競争や捕食・被食の関係は数理的にその動態を予測できるが,正しく理解できない受験生が多い。講義では,数理的に考える方法をやさしく丁寧に解説する。考える「生物学」の第一歩となるだろう。

〈 担当講師 〉大町 尚史

3月27日 2限

グラフ問題(代謝)

生物学においてグラフの読み取りは非常に重要なテーマです。有名なグラフを形で覚えている方を多く見かけますが,それでは試験本番で点数には結び付きません。春期講習ではグラフの読み取りにおける“基本”を徹底的に叩き込みます。ただし,“基本=易しい”ではなく,入試本番で通用する“読み取りの基本姿勢”を学びます。

〈 担当講師 〉田中 龍之介

スタンダードクラス

3月17日 2限

顕微鏡の扱い方(細胞と分子)

顕微鏡の扱い方を一から学ぶチャンスはなかなかありません。春期のこの時期に得意分野を一つ作ってしまいましょう。基礎事項を確認してから,それぞれのレベルに合わせた問題にチャレンジしてもらいます。ミクロメーターを扱った計算問題や,生物の階層性,細胞のサイズについても学んでおきましょう。

〈 担当講師 〉牧島 央武

3月18日 2限

計算問題(遺伝情報の発現)

私立医学部の生物を攻略する上で,計算問題の攻略は合否を分けるテーマの一つです。苦手な方も多い計算問題ですが,実はコツさえつかめば計算問題以上にコスパの良いテーマは他にないと考えます。新学期前に,単位の換算を迅速にできるようにし,強靭な計算力を身に付けることで生物を得意にする一歩を踏み出しましょう。

〈 担当講師 〉田中 龍之介

3月19日 2限

個体群動態と密度効果の数理解析(生態と環境)

データを数理的に解析したり,計算したりする能力を高めよう。例えば,有名な成長曲線はロジスティック方程式の解をグラフ化したもので,S字曲線を描く。しかし,この方程式の意味を正しく理解できない受験生が多い。講義では,数理的に考える方法をやさしく丁寧に解説する。考える「生物学」の第一歩となるだろう。

〈 担当講師 〉大町 尚史

3月21日 1限

細胞膜と浸透圧(細胞と分子)

「浸透圧」は新課程となって扱いの少なくなったテーマですが,動物や植物の生理に深くかかわっている内容であり,勉強しないまま放置してしまうと思わぬ痛い目にあってしまいます。ここで「動物細胞と浸透圧」,「植物細胞と浸透圧」について,しっかりと学んでおきましょう。基本事項の確認から,それぞれのレベルに合わせた問題にチャレンジしてもらいます。

〈 担当講師 〉牧島 央武

3月24日 1限

遺伝子発現~転写・翻訳(遺伝情報の発現)

この時期に重要なことは細かな物質名や生物名を覚えることではなく,生物が行う生命現象について大枠をとらえることです。「遺伝子発現」をテーマに生物が行う巧妙かつ素晴らしいしくみに興味をもってもらえればと思います,生物学は美しいのです。

〈 担当講師 〉森田 亮一朗

3月25日 2限

遺伝子頻度の計算(生物の進化)

生物は暗記教科ですが丸暗記教科ではありません。しかし「ここは受験ではあまりでないので覚える必要がない」という安っぽい言葉で覚える量を減らすつもりも微塵もありません。「遺伝子頻度とは何か?」をテーマに,正しく生物を学ぶとは何かを知ってもらえればと思います,生物学は最高なのです。

〈 担当講師 〉森田 亮一朗

3月26日 1限

種間競争と捕食・被食関係の数理解析(生態と環境)

データを数理的に解析したり,計算したりする能力を高めよう。また,種間競争や捕食・被食の関係は数理的にその動態を予測できるが,正しく理解できない受験生が多い。講義では,数理的に考える方法をやさしく丁寧に解説する。考える「生物学」の第一歩となるだろう。

〈 担当講師 〉大町 尚史

3月27日 3限

グラフ問題(代謝)

生物学においてグラフの読み取りは非常に重要なテーマです。有名なグラフを形で覚えている方を多く見かけますが,それでは試験本番で点数には結び付きません。春期講習ではグラフの読み取りにおける“基本”を徹底的に叩き込みます。ただし,“基本=易しい”ではなく,入試本番で通用する“読み取りの基本姿勢”を学びます。

〈 担当講師 〉田中 龍之介